すららは発達障害の料金が安くなる?すららが発達障害や学習障害の子供におすすめの理由について

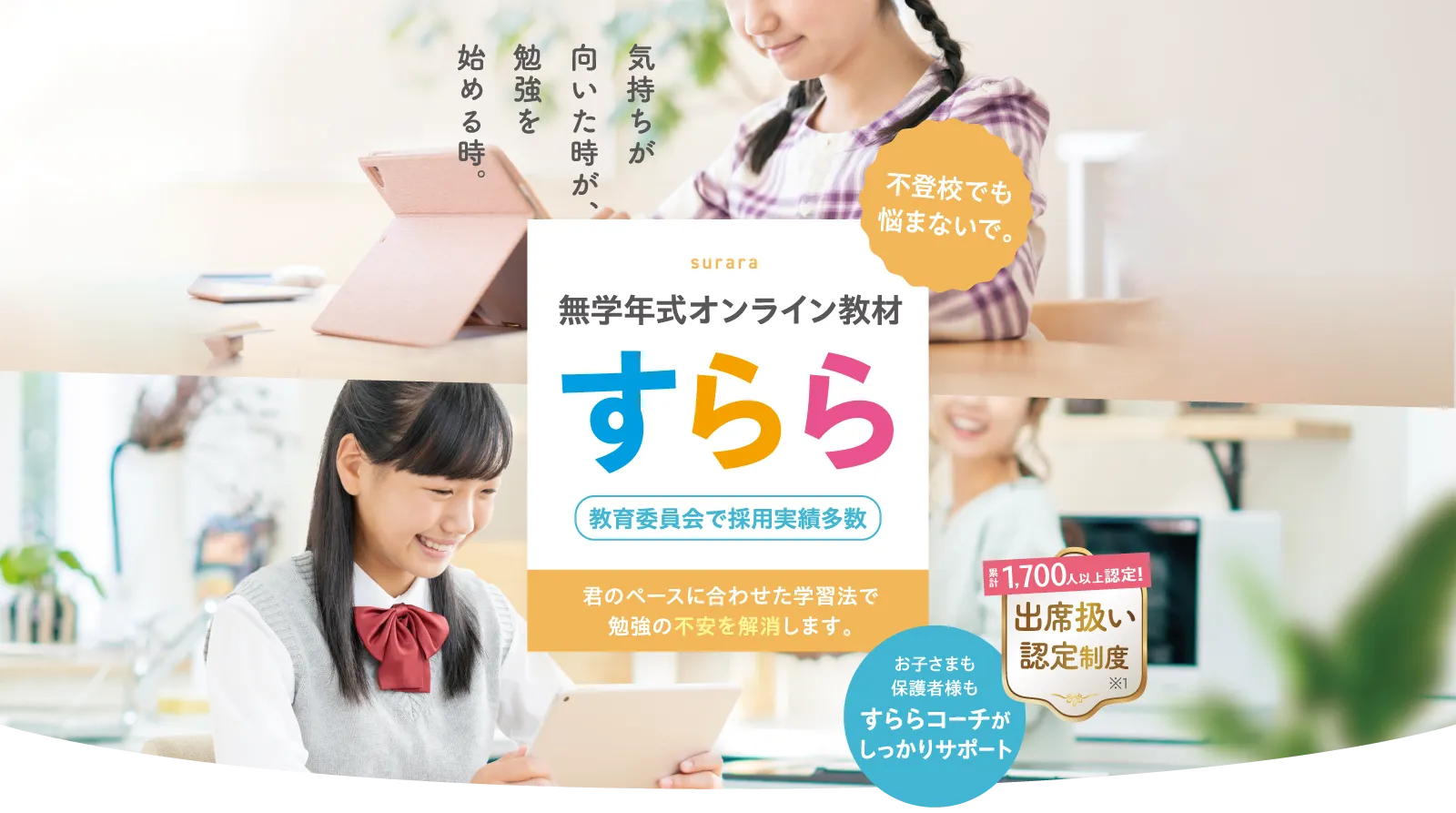

すららは、発達障害や学習障害を持つ子どもでも無理なく学習を進められるオンライン教材として、多くの家庭に選ばれています。

ADHD(注意欠陥多動性障害)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)など、さまざまな特性に対応した設計がされているため、学校の授業が合わないと感じる子どもでも、自分に合ったペースで学習できるのが特徴です。

また、すららは自治体によっては発達障害の子ども向けの助成金制度を利用できる場合があり、経済的な負担を軽減しながら学習を進めることも可能です。

利用できるかどうかは自治体ごとに異なるため、事前に確認することをおすすめします。

理由1・ADHD、ASD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)など幅広く対応している

すららは、発達障害の特性に応じた学習サポートが充実しており、ADHD、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)など、さまざまな学習スタイルに対応しています。

ADHDの子どもは集中力を維持するのが難しいことが多いですが、すららの授業は対話型アニメーションを採用しており、飽きずに学習を進めやすい工夫がされています。

また、一度に大量の情報を処理するのが苦手な場合でも、1つの画面に表示される情報を最小限にし、学習の進行をシンプルにすることで、注意を引きやすいデザインになっています。

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、ルールやパターンに沿った学習を好む傾向があります。

すららでは、学習の進捗が可視化されるため、「どこまで進んだか」が一目で分かり、計画的に学習を進めることができます。

また、対話型授業では、キャラクターが一貫した口調や表現で説明するため、不安を感じることなく落ち着いて学習できる環境が整っています。

LD(学習障害)の子どもは、文字を読むことや書くことに困難を感じることがありますが、すららではアニメーションや音声を活用し、視覚的・聴覚的に情報を伝える工夫がされています。

例えば、国語の授業では、文字だけでなくイラストや音声による解説を交えることで、文字を読むことが苦手な子どもでも内容を理解しやすくなっています。

すららは、それぞれの発達特性に配慮しながら学習をサポートする仕組みを備えており、一人ひとりに合った学習スタイルを見つけやすいのが魅力です。

理由2・完全無学年式で「自分のペース」で学べるから安心

すららの最大の特徴は、完全無学年式のカリキュラムを採用していることです。

学校では、学年ごとに決められたカリキュラムに沿って授業が進むため、「前の単元が理解できていないのに、次に進んでしまう」といった問題が発生しがちです。

しかし、すららでは、学年に関係なく、自分の理解度に応じて自由に単元を選びながら学習を進めることができます。

例えば、小学5年生の子どもが算数の分数の計算につまずいている場合、小学3年生レベルのかけ算・割り算に戻って復習し、基礎を固めることができます。

また、中学生で英語が苦手な場合でも、小学生レベルの基礎文法からやり直すことができるため、「つまずき」をそのままにせず、確実に理解を深めることが可能です。

一方で、得意な科目については、どんどん先取り学習を進めることもできます。

小学生のうちに中学数学に挑戦したり、中学生のうちに高校英語の文法を学んだりすることができるため、苦手科目の克服と得意科目の強化を同時に進められる のが大きなメリットです。

無学年式の学習システムは、特に発達障害を持つ子どもにとって有効です。

ADHDの子どもは、興味のある分野には集中しやすい特徴があるため、得意科目をどんどん伸ばしながら、苦手科目も少しずつ克服できる方法を選択できます。

また、ASDの子どもは、「分からないことをそのままにしておくと不安になりやすい」傾向がありますが、すららなら自分のペースで何度でも復習できるため、安心して学習を進められます。

すららの完全無学年式カリキュラムは、学校の授業に遅れを感じている子どもはもちろんのこと、「学校の進度とは関係なく、自分のペースで学びたい」というニーズにも対応できる柔軟な学習環境を提供しています。

学年にとらわれず、焦らず自分のペースで学習を進めることができるため、発達障害のある子どもでも安心して学習に取り組むことができます。

小1レベルから中3まで、学年を自由に行き来できる

すららは完全無学年式のカリキュラムを採用しているため、小学1年生レベルの内容から中学3年生まで、学年を自由に行き来しながら学習を進めることができます。

学校の授業では、「決められた学年の範囲でしか学べない」「苦手な単元があっても、そのまま次に進んでしまう」といった問題が発生しがちですが、すららなら、過去の学年に戻って復習したり、得意な科目はどんどん先取りすることが可能です。

例えば、算数が苦手な子どもが中学数学につまずいている場合、小学4年生や5年生の四則演算に戻って基礎を固めることができます。

逆に、英語が得意な子どもなら、中学生のうちに高校英語に挑戦することもできます。

このように、無学年式の学習システムを活用することで、一人ひとりの理解度や得意・苦手に合わせた最適な学習プランを組むことができます。

本人のペースに寄り添ってくれるから、ストレスが少ない

発達障害や学習障害のある子どもにとって、学校の授業ペースに合わせることは大きなストレスになることがあります。

しかし、すららでは、子ども自身の理解度や集中力に合わせて、自分のペースで学習を進めることができるため、プレッシャーを感じることなく安心して取り組めます。

「学校の授業についていけない」「周りと比べて焦ってしまう」と感じる子どもでも、すららなら、じっくり時間をかけて学ぶことができるため、学習に対する不安を軽減できます。

反対に、「もっと難しい問題に挑戦したい」「自分のペースでどんどん進めたい」と思う子どもにとっても、学年の枠を超えて自由に学習できる点が魅力です。

理由3・間違えても否定されない!「自己肯定感」を守る設計

すららは、学習を進める中で間違えても、子どもが自信を失わないように配慮された設計になっています。

発達障害のある子どもは、間違いを指摘されることで自信を失ったり、「どうせ自分にはできない」と学習意欲をなくしてしまうことがあります。

しかし、すららの対話型アニメーション授業では、「間違えても大丈夫!」という前向きなフィードバックが行われるため、安心して学習を続けることができます。

問題を間違えた場合でも、「惜しい!もう一度やってみよう!」「ここを確認すると、きっと分かるよ!」といった励ましの言葉が表示されるため、子どもはプレッシャーを感じることなく、再挑戦する意欲を持ちやすくなります。

また、すららの「ほめ機能」を活用することで、学習の小さな成功を積み重ね、「できた!」という達成感を味わうことができます。

特に、学習障害のある子どもは、「勉強が苦手」「テストでいい点が取れない」といった経験が続くと、自己肯定感が低下しやすくなります。

すららでは、間違えたときにネガティブな感情を抱かせることなく、自然に「もう一度やってみよう」と思える環境を提供しているため、学習を続ける意欲を維持しやすいのが特徴です。

このように、すららは「学びたい気持ちを大切にしながら、自己肯定感を守る」設計になっているため、学習に苦手意識を持つ子どもでも、自信を持って取り組める学習ツールとしておすすめです。

間違えた時、「バツ!ダメ!」ではなく、「なぜ間違えたのか」を丁寧に解説してくれる

すららでは、子どもが問題を間違えたときに、単に「不正解」と表示するのではなく、「どこで間違えたのか」「どうすれば正解できるのか」を丁寧に解説してくれる設計になっています。

特に、発達障害のある子どもは、「間違える=自分はダメだ」と捉えがちですが、すららなら、間違いを責めるのではなく、前向きに学び直せる環境が整っています。

「惜しい!ここをもう一度見直してみよう」といった優しいフィードバックがあるため、子どもはプレッシャーを感じずに再挑戦できます。

これにより、「勉強は間違えても大丈夫」「何度でもチャレンジしていいんだ」という意識を育むことができます。

アニメーションでわかりやすくフォローしてくれるから、恥ずかしさや恐怖がない

学校の授業や塾では、間違えたときに「周りにどう思われるか」が気になり、質問できなかったり、間違いを指摘されることで自信を失ってしまう子どももいます。

しかし、すららはアニメーションを活用した個別学習のため、間違えても恥ずかしい思いをすることがなく、自分のペースで学び直すことができます。

また、解説も「なぜこの答えになるのか」を視覚的に示してくれるため、単なる文字や数式の説明ではなく、直感的に理解しやすくなっています。

「授業についていけない」「教科書を読んでも分からない」といった子どもにとって、アニメーションを使ったフォローは、学習を続ける上で大きな安心材料になります。

失敗に対する耐性が育つし、「またやってみようかな」と思える環境が整ってる

すららの学習システムは、「間違えても大丈夫」「もう一度挑戦してみよう」と思えるように設計されています。

特に、発達障害のある子どもは、「失敗を怖がる」「間違えたことで学習意欲を失ってしまう」といった傾向があるため、間違いを前向きに受け止められる環境を作ることが重要です。

すららでは、キャラクターが「よく頑張ったね!」と励ましてくれたり、間違いを指摘するのではなく、「次はこうやって考えてみよう」と優しく導いてくれるため、「またやってみようかな」と思える仕組みになっています。

このように、間違えることをネガティブに捉えず、「学びの一部」として自然に受け入れられるようになることで、学習に対する抵抗感が減り、長く続けやすくなります。

理由4・ビジュアル&音声で「多感覚学習」ができる

すららは、文字情報だけでなく、アニメーションや音声を活用した「多感覚学習」を採用しています。

特に、発達障害や学習障害を持つ子どもは、「見る」「聞く」「触る」など、さまざまな感覚を使って学ぶことで、より理解しやすくなる ため、この学習スタイルが非常に効果的です。

教科書の文章だけでは理解しにくい内容も、アニメーションで動きをつけたり、音声で説明することで、視覚と聴覚を使って直感的に理解できるようになっています。

例えば、算数の「面積の求め方」では、図形が実際に動きながら説明されるため、「どうしてこうなるのか?」を自然に理解することができます。

また、英語の学習では、リスニング機能を活用して、ネイティブの発音を耳で覚えることができます。

特に、文字を読むことが苦手な子どもにとって、「音で学ぶ」ことで、英語への苦手意識を減らしながら学習を進められる のがメリットです。

すららの「多感覚学習」は、発達障害の子どもだけでなく、通常の学習スタイルが合わないと感じる子どもにも有効です。

「読むだけでは分かりにくい」「先生の説明が頭に入らない」といった悩みを持つ子どもでも、ビジュアルと音声を組み合わせた学習をすることで、理解しやすく、学習が楽しくなる工夫がされています。

発達障害の子は、「耳から覚えるのが得意」「目で見るのが得意」など、感覚の偏りがあることが多い

発達障害の子どもは、一人ひとり学習の得意・不得意が異なり、「耳から覚えるのが得意な子」もいれば、「目で見たほうが理解しやすい子」もいます。

一般的な学習方法では、この違いに対応しきれず、「教科書を読んでも分からない」「授業を聞いても頭に入らない」といった問題が生じることがあります。

すららでは、視覚と聴覚の両方を活用した「多感覚学習」が取り入れられており、子どもの特性に合わせた学習が可能です。

例えば、算数の授業では、文字や式だけでなく、図形が動いたり、色の変化で解説が表示されたりするため、視覚優位の子どもでも理解しやすくなっています。

一方で、英語のリスニングや音声付きの問題では、耳で聞いて学習することができるため、聴覚優位の子どもでもスムーズに取り組めます。

このように、すららは「見る」「聞く」の両方を活用することで、学習スタイルの偏りを補い、子どもが自分に合った方法で学べる環境を提供しています。

視覚優位・聴覚優位の子どちらにも対応しやすい

すららは、視覚的な情報を重視する子どもにも、音声を使って学ぶのが得意な子どもにも対応できるよう設計されています。

特に、発達障害の子どもは、視覚優位・聴覚優位といった学習スタイルの差が大きく、どの方法で学べばよいのか迷うことが多いですが、すららなら、どちらのタイプにも適した学習が可能です。

視覚優位の子どもには、アニメーションを使った授業や、図やイラストを多用した解説が役立ちます。

一方、聴覚優位の子どもには、ナレーション付きの解説や、英語の発音チェック機能が活用できるため、それぞれの得意な方法で学習を進めることができます。

このように、すららは「視覚的に理解するのが得意な子」「耳から学ぶほうが理解しやすい子」のどちらにも対応できるため、発達障害の子どもでも無理なく学習を進めることができるのが特徴です。

理由5・集中力が続かない子でも「短時間・繰り返し学習」でOK

発達障害の子どもの中には、集中力が続きにくいタイプの子も多く、「長時間の勉強が苦手」「気が散りやすい」といった悩みを抱えていることがあります。

学校の授業や塾では、長時間座って学習することが求められるため、途中で疲れてしまい、勉強自体が嫌になってしまうことも少なくありません。

すららは、短時間でも効果的に学習できるように設計されており、「1回の学習を10分~15分程度で区切りながら、繰り返し学習をする」ことで、無理なく学習を続けることができます。

例えば、「1ユニットを終えたら5分休憩する」「今日は数学の問題を5問だけ解く」といった形で、学習時間を細かく区切ることで、集中力が切れる前に一区切りつけることができるため、無理なく学習を継続できます。

また、すららは自動で進捗管理を行い、「どれくらい学習が進んだのか」をグラフやデータで表示してくれるため、子ども自身が「今日はここまで頑張れた」と実感しやすくなっています。

これにより、「もっと続けてみよう」という意欲を引き出し、学習の習慣化につなげることができます。

すららは、長時間の学習が苦手な子どもでも、短時間の学習を繰り返し行うことで、着実に知識を定着させることができるため、「集中力が続かない」「長時間の勉強が苦手」という子どもにもぴったりの学習ツールといえます。

1回の学習が10〜15分のスモールステップだから集中できる

すららは、発達障害の子どもでも学習を続けやすいように、1回の学習を10〜15分程度のスモールステップで進めることができます。

学校の授業や塾では、45分や90分といった長時間の学習が求められることが多く、集中力が続かずに途中で挫折してしまうことがあります。

しかし、すららなら短時間で区切りながら学習できるため、「あと10分だけ頑張ろう」といった気持ちで取り組みやすく、無理なく続けることができます。

特に、ADHDなどの注意力が散漫になりやすい子どもにとっては、「短い時間で区切って学習すること」が学習効果を高めるポイントになります。

すららでは、対話型アニメーションを活用した授業が採用されており、飽きることなく次の問題に取り組める工夫がされているため、自然と集中しやすくなるのが特徴です。

やった分だけ「達成感」が見えるから、自己管理がしやすい

すららでは、学習の進捗状況がデータとして可視化されるため、「どれだけ勉強したのか」が目に見える形で分かるようになっています。

学習の成果が実感できないと、「こんなに頑張っているのに成果が出ない」とモチベーションが下がりがちですが、すららなら、学習時間やクリアしたユニットの数が記録され、達成度が一目で分かる ため、子ども自身が「ここまで頑張れた!」という達成感を得やすくなっています。

特に、発達障害のある子どもは、「何をどれだけやればいいのか」が分からないと不安を感じやすいため、こうした「見える化」の仕組みがあることで、安心して学習を進めることができます。

学習時間の記録や、クリアしたユニットが一覧で表示されることで、自己管理の意識を育てることができ、少しずつ自立した学習習慣を身につけることが可能になります。

理由6・親の負担を減らす!「すららコーチ」の存在

発達障害の子どもの学習をサポートするのは、親にとって大きな負担になることがあります。

「どうやって勉強を教えればいいのか分からない」「毎回つきっきりで見てあげるのが大変」「子どもが勉強を嫌がる」といった悩みを持つ家庭は少なくありません。

すららでは、こうした親の負担を軽減するために、「すららコーチ」という学習サポートの専門家がついてくれます。

すららコーチは、子どもがどのように学習を進めればいいのかをアドバイスし、学習計画を立てる手助けをしてくれるため、親が細かく学習管理をする必要がありません。

また、すららコーチは、学習の進捗を見ながら、「どこが苦手なのか」「どうすればもっと効率よく学べるのか」といった具体的な指導を行ってくれるため、子どもがつまずいたときにも適切なサポートを受けることができます。

親が「勉強しなさい」と言うよりも、第三者であるすららコーチからアドバイスを受けるほうが、子どもが素直に学習に取り組みやすくなるのも大きなメリットです。

さらに、親自身が「子どもの勉強を見てあげられない」と感じる場面でも、すららコーチが学習の管理を行ってくれるため、「しっかり勉強できているか心配」といった不安を解消することができます。

子どもの学習をサポートしながら、親の負担も減らしてくれるすららコーチの存在は、発達障害の子どもがいる家庭にとって、大きな助けになるでしょう。

専任のすららコーチが、子どもに合った学習計画を作ってくれる

すららでは、専任のすららコーチが子ども一人ひとりの学習状況を分析し、無理なく続けられる学習計画を作成してくれます。

発達障害のある子どもは、集中力が続かなかったり、学習のペースが他の子と異なったりすることが多いため、「どこから勉強すればいいのか分からない」「何をどれくらいやればいいのか不安」と感じることも少なくありません。

しかし、すららコーチがついていれば、その子の特性に合わせたオーダーメイドの学習プランを立ててもらえるため、親が細かく指示を出さなくてもスムーズに学習を進められます。

例えば、「数学の計算問題は短時間の集中で取り組み、国語の読解はじっくり時間をかけて進める」といった、子どもの得意・苦手に応じた学習スケジュールを組んでもらうことで、無理なく続けられる環境を作ることができます。

学習の計画があることで、「次に何をすればいいのか分からない」と迷うことがなくなり、学習の習慣化にもつながります。

定期的に進捗をチェック&アドバイスしてくれるから親の負担が軽減する

すららコーチは、学習計画を作るだけでなく、定期的に進捗を確認し、「どのくらい学習が進んでいるのか」「どの単元が苦手なのか」などをチェックしながらアドバイスをしてくれます。

親が毎回子どもの勉強を管理するのは大変ですが、すららコーチがサポートしてくれることで、「子どもがどこまで学習できているのか」を把握しやすくなり、親の負担を大幅に軽減できます。

また、学習の進み具合を可視化することで、「しっかり勉強できている」という安心感を得られるだけでなく、子ども自身も「ちゃんと頑張っている」と実感しやすくなります。

定期的なフィードバックがあることで、モチベーションの維持にもつながり、途中で挫折しにくくなるのも大きなメリットです。

理由7・「出席扱い」になる!不登校の学習支援としても利用できる

すららは、文部科学省の「ICTを活用した学習支援制度」に対応しており、不登校の子どもがすららを活用して学習を進めることで、「学校の出席扱い」として認められる場合があります。

学校に通えない期間が長くなると、出席日数が不足し、進級や高校入試に影響を及ぼすことがありますが、すららを活用すれば、学校に通わなくても学習の履歴を記録し、出席扱いとして申請することが可能になります。

出席扱いとして認められるためには、学校側との相談が必要ですが、すららの学習記録機能を活用することで、「どの教科をどれくらい学習したか」を証明しやすくなります。

不登校の子どもにとって、「学校に行けない=学習の遅れが不安」と感じることが多いですが、すららなら自宅で学習を進めながら、学校の授業に遅れを取らずに済むため、復学の際にもスムーズに授業についていけるようになります。

また、すららは完全無学年式のため、学年に縛られずに学習を進めることができる点も、不登校の子どもにとって大きなメリットです。

学校の進度に合わせる必要がないため、学習が遅れてしまった場合でも、自分のペースで取り戻すことが可能です。

逆に、得意な科目はどんどん先に進めることができるため、復学後には「授業が簡単すぎる」と感じることなく、学習意欲を維持しやすくなります。

すららを活用することで、不登校の子どもが「学びを止めずに続けられる」「復学の準備ができる」「出席扱いとして認められる可能性がある」というメリットを得られるため、学校に通えない期間でも安心して学習を進めることができます。

すららでの学習が「学校での出席」と同じ扱いになるケースも多い

すららは、文部科学省が推奨する「ICTを活用した学習支援制度」に対応しており、不登校の子どもが自宅で学習を進めることで、学校の出席扱いとして認められるケースが増えています。

通常、学校に登校しなければ出席日数が不足し、進級や高校受験の際に不利になってしまうことがありますが、すららを活用すれば、学校の授業に出席できなくても、学習の記録を残しながら「学習を継続している」ことを証明することができます。

出席扱いとして認められるためには、学校側との相談が必要ですが、すららの学習履歴を提出することで、どの教科をどれだけ学習したのかを明確に示すことが可能です。

不登校の子どもにとって、「学校に行けない=勉強が遅れる」という不安が大きいですが、すららなら、学校の進度にとらわれずに自分のペースで学習を進められるため、復学後もスムーズに授業についていけるようになります。

また、すららの無学年式カリキュラムを活用することで、過去の学年の内容を復習したり、得意な科目はどんどん先に進めることができるため、不登校期間が長くても学力を維持しやすいのが特徴です。

学校側との連携を取ることで、出席扱いの申請ができる可能性があるため、不登校の子どもでも安心して学習を継続することができます。

理由8・親も子も「安心して続けられる環境」が整っている

すららは、発達障害や学習障害を持つ子ども、不登校の子どもにとって、「安心して続けられる学習環境」を提供していることが大きな魅力です。

一般的な学習塾やオンライン学習サービスでは、「決められたスケジュールに従わなければならない」「授業の進度についていけない」といった悩みが発生することが多いですが、すららは、完全無学年式のカリキュラムと柔軟な学習スタイルを採用しているため、子ども一人ひとりの状況に合わせた学習が可能です。

特に、親にとって「子どもの学習をどう管理すればいいのか」「勉強を続けられるか心配」といった不安は大きなものですが、すららでは「すららコーチ」が学習計画をサポートし、進捗を定期的にチェックしてくれるため、親が学習を細かく管理する必要がありません。

これにより、「勉強しなさい」と言わなくても、子どもが自分のペースで学習を進められる環境が整います。

また、すららの対話型アニメーション授業は、子どもが「勉強が楽しい」と感じられるように設計されており、問題を解いたときのフィードバックや「ほめ機能」を活用することで、「できた!」という達成感を得やすくなっています。

発達障害や学習障害のある子どもは、自己肯定感を失いやすい傾向がありますが、すららを活用することで、小さな成功体験を積み重ねながら、自信を持って学習を続けることができます。

親も子どもも無理なく学習を続けられる環境が整っているため、すららは「学習の負担を減らしながら、確実に学力を伸ばしたい」と考えている家庭にとって、非常に心強い選択肢となるでしょう。

他の教材に比べて、「続かなかった」という口コミが圧倒的に少ない

すららは、他のオンライン教材や通信教育と比較しても、「続けやすい」と評価されることが多いのが特徴です。

特に、発達障害や学習障害のある子どもは、決まったペースで勉強を進めることが難しい場合が多く、一般的な教材では「最初は頑張ったけど、すぐにやめてしまった」「途中で飽きてしまった」というケースがよくあります。

しかし、すららは無学年式カリキュラムと対話型アニメーション授業を採用しており、子どもが興味を持ちながら学習を進められる仕組みになっています。

問題を解いたときのフィードバックがポジティブで、「もう少しやってみよう」と思える工夫がされているため、「気づいたら続けられていた」という口コミが多いのも納得です。

また、すららコーチが定期的に学習状況をチェックし、適切なアドバイスをしてくれるため、「勉強のペースが乱れそうになったら、すぐに立て直せる」というメリットもあります。

親が細かく管理しなくても、子どもが無理なく学習を継続できるため、「他の教材は続かなかったけど、すららは続いている」という家庭が多いのも特徴です。

長く続けることで、基礎学力がしっかり定着するから自己肯定感が育まれる

学習を続けることができると、自然と基礎学力が定着し、子ども自身の自信につながります。

発達障害のある子どもは、「勉強が苦手」「間違えると自信をなくしてしまう」といった傾向があり、学校の授業についていけなくなると、「どうせ自分にはできない」と自己肯定感が下がってしまうことがよくあります。

しかし、すららでは「自分のペースで学べる」「間違えても責められない」「ほめ機能で達成感を味わえる」といった工夫がされているため、勉強に対する苦手意識が軽減されます。

たとえば、数学が苦手な子でも、すららの無学年式システムを活用すれば、小学レベルの計算からやり直して、少しずつステップアップすることが可能です。

「前は分からなかったけど、今日はできるようになった!」という成功体験が増えることで、「勉強って楽しい」「もっとやってみたい」という気持ちが育まれ、自己肯定感が高まります。

また、学習の成果が「見える化」される仕組みになっているため、親も子どもの頑張りを実感しやすく、「ちゃんと勉強してるね!」と褒めてあげる機会が増えます。

親からのポジティブなフィードバックが増えることで、子どもはさらに自信を持ち、「もっと頑張りたい」という気持ちにつながる好循環が生まれます。

すららは、ただ勉強を教えるだけでなく、「勉強を続けることの楽しさ」を実感できる仕組みを持っているため、長期間の学習を通じて、子どもの自己肯定感を高める大きな助けとなるでしょう。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららには発達障害に特化したコースはないがどんなサポートが期待できる?

すららには、発達障害の子ども専用の特別コースはありませんが、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)を持つ子どもに適した学習サポートが充実しており、多くの家庭で活用されています。

また、一部の自治体や支援団体を通じて、療育手帳や特別支援教育の対象となる子どもに対し、特別料金が適用されるケースがあるため、詳しくは公式サイトや問い合わせ窓口で確認するのが良いでしょう。

発達障害の子どもにとって、学習環境の整備や学習方法の工夫が重要になりますが、すららは「無学年学習」「すららコーチのサポート」「視覚・聴覚に配慮した教材設計」といった点で、個々の特性に合わせた学び方ができるのが特徴です。

ここでは、すららが提供する具体的なサポート内容について詳しく解説します。

期待できるサポート1・すららコーチによる個別対応サポート

すららの最大の魅力のひとつが、「すららコーチ」による個別対応サポートです。

発達障害を持つ子どもは、学習のペースが乱れがちだったり、一度つまずくと先に進めなくなったりすることが多く、一般的なオンライン学習教材では「やり方がわからず続けられない」という悩みを抱えがちです。

しかし、すららでは、専任のコーチが子どもの学習進捗をチェックしながら、個別にサポートをしてくれるため、「何をどの順番で学習すればいいのか」「どこでつまずいているのか」を適切にアドバイスしてもらえます。

すららコーチは、子どもが無理なく学習できるよう、学習計画を柔軟に調整し、適切なペースで進めるサポートをしてくれます。

たとえば、ADHDの子どもは短時間の集中が得意なことが多いため、「1回の学習時間を短くし、こまめに休憩を入れるスケジュール」を提案することもあります。

一方で、ASDの子どもはルーティン学習が得意な傾向があるため、「決まった時間に一定の量を学ぶ」ような計画を立てることも可能です。

また、すららコーチは学習のモチベーションを維持するために、子どもの頑張りを適切に評価し、励ましてくれる役割も果たします。

「親が勉強を見てあげる時間がない」「どのように声をかければいいかわからない」と悩んでいる家庭にとって、第三者の専門コーチがサポートしてくれることで、学習の習慣をつけやすくなるのも大きなメリットです。

口コミでも、「すららコーチがいるおかげで、子どもが計画的に学習できるようになった」「親が細かく指示しなくても、コーチが進捗を見てアドバイスしてくれるので助かる」といった意見が多く、発達障害を持つ子どもでも続けやすい環境が整っていることが評価されています。

すららは、発達障害に特化したコースこそありませんが、個別対応のサポートを受けながら、自分のペースで学習を進められる仕組みがしっかり整っているため、発達特性を持つ子どもにとって非常に適した教材といえます。

ADHDの子には 集中できる短時間の学習計画を提案する

すららコーチは、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の特性を考慮した学習計画を提案してくれるため、集中が続きにくい子どもでも無理なく勉強を進められます。

ADHDの子どもは、「短時間なら集中できるが、長時間の学習は苦手」という特徴を持つことが多いため、すららでは1回の学習時間を短く区切り、休憩を挟みながら進める方法を推奨することがあります。

また、ゲーム感覚で学べるクイズ形式や、すぐにフィードバックが得られるシステムが備わっているため、「やった分だけすぐに成果がわかる」環境が整っています。

これにより、ADHDの子どもでも飽きずに学習を続けやすいのが特徴です。

ASDの子には予定を可視化して、不安感を軽減する

ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、「予測できないこと」や「学習の流れが不明確なこと」に対して不安を感じやすい傾向があります。

そのため、すららでは、コーチが学習スケジュールを明確にし、可視化することで安心して学習できる環境を整えてくれます。

例えば、「毎日決まった時間に学習を開始する」「1回の学習内容をあらかじめ明示しておく」といった計画を立てることで、不安を減らし、スムーズに学習を進められるようサポートしてくれます。

さらに、すららのアニメーション解説は視覚的な情報が多いため、文章だけの学習が苦手な子どもでも理解しやすいのが特徴です。

LD(学習障害)の子には 苦手分野の重点学習や繰り返し学習のスケジューリングする

LD(学習障害)の子どもは、「特定の科目や分野が極端に苦手」「一度理解してもすぐに忘れてしまう」といった特徴を持つことがあります。

すららでは、AIが学習の進捗を分析し、苦手な分野を重点的に学習するスケジュールを組むことができます。

例えば、「計算は得意だけど、文章問題が苦手」という場合は、文章題を中心に反復学習するように調整したり、「英単語を覚えにくい」という子どもには、音声やイラストを活用した学習方法を取り入れたりと、個別に適したサポートを行います。

すららの無学年学習システムを活用することで、学年に関係なく、自分の理解度に合わせた学習が可能になります。

期待できるサポート2・学習進捗と特性に合わせた「無学年式」カリキュラム

すららのもう一つの大きな特徴が、学年に縛られず、自分のペースで学べる「無学年式」カリキュラムです。

一般的なタブレット学習では、学校の進度に合わせて学習を進めることが多いですが、すららでは、子どもの理解度に応じて、必要な単元に戻ったり、得意な分野はどんどん先取り学習することが可能です。

例えば、学校の授業についていけなくなった場合でも、小学校の範囲からじっくり復習し直すことができます。

逆に、「算数は得意だから中学生の範囲を学びたい」という子どもは、学年を超えて先取り学習を進めることも可能です。

これにより、「学校のペースについていけない」「学年の枠に縛られてしまう」というストレスを感じることなく、自分に合ったペースで学習を進められるのがメリットです。

特に、発達障害を持つ子どもは、得意不得意の差が大きく出ることが多いため、学年を気にせずに「できるところから学ぶ」「苦手なところをじっくり克服する」というアプローチが取れるすららのカリキュラムは、非常に相性が良いといえます。

口コミでも、「数学は先取りできるのに、国語は小学4年生の範囲から復習できるのがありがたい」「つまずいた単元をじっくり学習できるので、自信を持って勉強を進められる」といった声が多く、無学年式の学習が子どもたちの学習意欲を高めていることがわかります。

すららのサポートは、「子どもの特性に合わせた柔軟な学習プラン」+「苦手分野の徹底克服」+「得意な科目の伸ばし方」がしっかりと考えられており、学習が苦手な子どもでも無理なく続けられる仕組みが整っています。

診断テストで「つまずき」を自動検出/どこが苦手かわからない子でも、AIが分析

すららでは、診断テストを通じて、子どもがどの単元でつまずいているのかを自動検出するシステムが導入されています。

学習が苦手な子どもの中には、「どこが分からないのか自分でも分からない」というケースも多く、単に「苦手だからやる気が出ない」となりがちですが、すららのAIがそのつまずきを特定し、最適な学習ルートを提案してくれるため、効率的に苦手を克服することが可能です。

例えば、算数の文章題が苦手な場合、AIが「計算力は十分だが、読解力が不足している」と判断し、国語の読解問題を優先的に学習するように調整することもできます。

このように、子どもの学習傾向を細かく分析し、最適なカリキュラムを組めるのがすららの強みです。

苦手単元は徹底して繰り返し/コーチと相談すれば「さらに戻る」「ペースを緩める」こともできる

すららの学習システムでは、苦手単元を何度でも繰り返し学習できる仕組みが整っています。

一般的なオンライン教材では、「間違えたら次へ進む」「1回学んだら終わり」というケースもありますが、すららでは定着するまで何度でも復習できるため、理解が浅いまま次の単元に進んでしまうことがありません。

また、学習の進め方については、すららコーチと相談しながら「さらに戻って基礎から学ぶ」「ペースを緩めて無理なく進める」といった調整ができるため、子ども一人ひとりに合った学習計画を作成できます。

「焦らずじっくり進めたい」「苦手なところを完璧にしてから次に進みたい」といったニーズに対応できるのは、すららの大きなメリットです。

口コミでも、「苦手な単元を徹底的に復習できるので、いつの間にかできるようになった」「自分のペースで戻れるから、学習へのストレスが減った」といった意見が多く、無理なく確実に学力を伸ばせる環境が整っていることが評価されています。

期待できるサポート3・音声・アニメ・視覚サポートで「多感覚アプローチ」

すららは、音声・アニメーション・視覚的な要素を組み合わせた「多感覚アプローチ」を採用しており、発達障害や学習障害を持つ子どもでも理解しやすい学習環境を提供しています。

従来の学習方法では、「読むだけ」「聞くだけ」といった単一の学習スタイルになりがちですが、すららは視覚・聴覚・運動感覚を組み合わせることで、より深い理解につなげる工夫がされています。

例えば、国語の読解問題では、単に文章を読むのではなく、音声での読み上げ機能があり、「読むのが苦手な子ども」でも負担を減らしながら学習を進められます。

また、数学や理科の問題では、アニメーションを活用した解説があり、言葉だけでは理解しにくい概念も、映像を通じて直感的に学ぶことができます。

特に、発達障害を持つ子どもは、「視覚優位」「聴覚優位」といった認知特性に違いがあるため、一つの学習方法では合わないこともあります。

しかし、すららでは複数の学習方法を組み合わせることで、どのタイプの子どもにも適応しやすいのが特徴です。

口コミでも、「音声の読み上げ機能があるから、文章を読むのが苦手でも学習できる」「アニメーションがあるおかげで、数学の概念がスムーズに理解できた」といった評価が多く、発達特性に合わせた学習スタイルを選べることが、多くの家庭で支持されている理由となっています。

すららは、単なるタブレット学習ではなく、子ども一人ひとりの得意・苦手に合わせた学習環境を提供することで、無理なく続けられる仕組みを作っている教材といえます。

ディスレクシア(読み書き障害)の子は 音声のスピードを変えられる&繰り返し聞ける

すららには、音声のスピードを自由に調整できる機能が備わっており、ディスレクシア(読み書き障害)のある子どもでも無理なく学習を進めることができます。

文章を読むのが苦手な子どもは、通常の学習教材では内容を理解するのに時間がかかったり、途中で学習意欲を失ったりすることが多いですが、すららでは読み上げ機能を活用し、音声で繰り返し学ぶことができるため、学習の負担を大幅に軽減できます。

音声のスピードを遅くすることで、ゆっくり聞きながら内容を理解できるため、文章を読むのが苦手な子どもでも安心して取り組めます。

また、「もう一度聞きたい」と思ったときには、簡単に繰り返し再生できるので、何度も聞いて理解を深めることができるのが特徴です。

口コミでも、「文章を読むのが苦手でも、音声を使って学べるから助かる」「音声のスピードを調整できるので、無理なく自分のペースで学習できる」といった声があり、ディスレクシアの子どもにとって使いやすい設計になっていることが評価されています。

ワーキングメモリに課題がある子は 一度に処理する情報量がコントロールできる

ワーキングメモリに課題がある子どもは、「一度に多くの情報を処理するのが苦手」「長い説明を一気に聞くと混乱してしまう」といった特性を持つことがあります。

すららでは、一度に提示される情報の量をコントロールしながら学習できるため、ワーキングメモリに課題がある子どもでも無理なく学習を進めることができます。

例えば、1つの問題を細かく分解し、短いステップで理解できるよう工夫されているため、「一度に大量の情報を覚える必要がない」環境が整っています。

また、すららは無学年式の学習システムを採用しているため、子どもが理解できるペースで進められるのも大きなメリットです。

「長い説明を聞くと混乱してしまう」という子どもでも、すららのアニメーションや視覚的サポートを活用することで、必要な情報だけを取り出して学習できるため、ストレスを感じずに学び続けることができます。

口コミでも、「長い文章が苦手な子どもでも、すららなら短いステップで理解できる」「視覚的なサポートがあるので、情報を整理しながら学習しやすい」といった評価が多く、ワーキングメモリに課題のある子どもでも使いやすい教材として評価されています。

期待できるサポート4・スモールステップと達成感を大切にする設計

すららの学習設計は、「スモールステップで進められる」「達成感を味わいながら学習を続けられる」ことを重視しています。

発達障害や学習障害を持つ子どもは、「一気に多くのことを覚えようとすると負担が大きい」「難しい問題に直面すると、やる気を失いやすい」といった特性を持つことが多いため、小さな成功体験を積み重ねながら学習を進めることができる環境が重要になります。

すららでは、「1つの問題を解く→解説を聞く→復習する」という流れを細かく設定し、学習のハードルを下げています。

これにより、子どもは「少しずつでも進んでいる」という実感を持ちながら学ぶことができ、学習へのモチベーションを維持しやすくなっています。

また、問題を解くとすぐにフィードバックがあり、正解すると「よくできたね!」と励まされるため、自己肯定感を高めながら学習を続けることができます。

ADHDの子どもは「すぐに結果が見えるとやる気が出る」特性があるため、こうした即時フィードバックが学習の継続につながります。

口コミでも、「小さな成功体験を積み重ねられるので、勉強が嫌いな子でも続けやすい」「達成感を感じながら学習できるのが良い」といった声が多く、スモールステップで学べる設計が子どもにとって負担を減らしながら学力を伸ばせる仕組みになっていることが分かります。

すららは、「大きな目標を一気に達成する」のではなく、「小さな成功を積み重ねながら、確実にステップアップする」学習設計がされており、発達障害や学習に不安を抱える子どもでも、安心して取り組める教材になっています。

1単元10〜15分で区切りがつく(集中力が切れる前に終われる)

すららの学習設計は、1単元が10〜15分程度で完結するようになっているため、集中力が続きにくい子どもでも無理なく学習を進められます。

特に、ADHDの子どもは「長時間の学習が苦手」「すぐに飽きてしまう」といった特性を持つことが多いため、短時間で達成感を得られるカリキュラムは非常に効果的です。

また、短時間で区切りがつくことで、「勉強を始めるハードルが下がる」というメリットもあります。

「15分なら頑張れそう」と思えることで、気軽に学習をスタートできるようになり、学習の習慣化にもつながります。

口コミでも、「短い単元ごとに達成感が得られるので、気づいたら何単元も進んでいた」「集中が切れる前に終わるから、勉強に対するストレスが少ない」といった評価が多く、短時間学習が子どもにとって続けやすいポイントになっています。

バッジやトロフィーなど、視覚的に達成感を演出しやる気につながる

すららでは、学習の成果を視覚的に確認できるバッジやトロフィーの獲得システムが導入されており、ゲーム感覚で学習を続けやすくなっています。

特に、ADHDの子どもは「目に見える成果があるとやる気が出やすい」傾向があるため、バッジやトロフィーを集めることで、達成感を得ながら学習を継続するモチベーションを高められるのが特徴です。

例えば、「〇〇単元をクリアするとバッジがもらえる」「連続学習日数が増えるとトロフィーが獲得できる」といった形で、努力が目に見える形で評価されるため、「もう少し頑張ろう」「次のバッジを目指そう」と自然に思える設計になっています。

口コミでも、「バッジを集めるのが楽しくて、気づいたらたくさん勉強していた」「達成感があるから、勉強へのモチベーションが続きやすい」といった声が多く、視覚的なフィードバックが学習意欲の向上につながっていることが分かります。

期待できるサポート5・出席認定・学習証明レポートで「学校の出席扱い」に

すららは、文部科学省のガイドラインに沿った学習支援教材であり、学校と連携することで「出席扱い」として認められるケースが増えています。

不登校の子どもにとって、「学校に行けない間の学習をどうするか」は大きな課題ですが、すららを活用することで、自宅学習でも学校の学習と同等の成果を出せると判断され、出席日数としてカウントされることが可能です。

すららでは、学習の記録が自動で保存されるため、学校側に「どの教科をどれだけ学習したか」を提出しやすくなっています。

学習証明レポートを活用することで、学校の先生や教育委員会に対して「自宅でもしっかり学習している」ことを証明できるため、学校と円滑に連携しながら学習を進めることができるのが特徴です。

口コミでも、「すららを使っていたおかげで、学校に行けなくても勉強の遅れを感じなかった」「学習記録を提出することで、出席扱いとして認めてもらえた」といった声があり、すららの学習サポートが子どもの学習継続につながっていることが分かります。

すららは、単なる家庭学習教材ではなく、「学校と連携しながら学習を進められる」点が強みとなっており、学校に行けない期間も学びを止めない仕組みが整っている教材といえます。

学習記録・進捗のレポートを作成→学校や教育委員会に提出

すららでは、学習記録や進捗のレポートを自動で作成できる機能が備わっており、学校や教育委員会に提出することで、学習の成果を証明できます。

不登校や通学が困難な子どもにとって、家庭での学習状況を学校側に適切に伝えることは非常に重要ですが、すららを活用すれば、どの科目をどのくらい学習したかが客観的に記録されるため、出席扱いの申請もしやすくなります。

学校の先生や教育委員会と連携し、学習状況を定期的に報告することで、「家庭での学習がしっかりと行われている」と認めてもらいやすくなり、安心して自宅学習を続けられます。

口コミでも、「学校への提出用に学習レポートを作れるのが便利」「学習の遅れを心配せずに、自分のペースで勉強できる」といった意見があり、すららの学習証明機能が多くの家庭で役立っていることが分かります。

学習の遅れを心配することなく、安心して自宅学習ができる

すららの学習システムは、学校のカリキュラムに縛られることなく、自分のペースで学習を進められるため、「勉強の遅れ」を気にせずに自宅学習ができるのが特徴です。

不登校や長期欠席の子どもにとって、「授業に追いつけない」「学習が遅れてしまう」といった不安は大きな課題ですが、すららなら、必要な単元を復習しながら、無理なく学習を進めることが可能です。

また、学習証明レポートがあることで、学校側に「家庭学習をしっかり継続している」という証拠を示せるため、子ども自身も「学校に戻ったときに遅れを感じない」という安心感を持つことができます。

すららを活用することで、学習の遅れを心配することなく、自宅での学びをしっかり継続できる環境が整います。

期待できるサポート6・保護者への寄り添いサポート

すららは、子どもだけでなく、保護者へのサポート体制も充実しているのが特徴です。

家庭学習をサポートする上で、親が「どうやって子どもを支えればいいのか分からない」「学習の進め方に不安がある」と感じることは少なくありません。

すららでは、保護者向けの情報提供や相談サポートを行い、家庭での学習をよりスムーズに進められるようサポートしています。

すららコーチが、保護者と連携しながら学習計画を立てることで、「どのように子どもに声をかければよいか」「学習習慣をどう定着させるか」といった具体的なアドバイスをもらうことができます。

特に、不登校や発達障害を持つ子どもを育てている家庭では、「親だけで学習を管理するのが大変」と感じることが多いため、第三者のサポートを受けながら、無理なく学習を続けられる環境が整っているのは大きなメリットです。

また、保護者向けの学習相談会や、他の家庭と情報共有ができる場が設けられていることもあり、「同じ悩みを持つ家庭の話を聞けて安心した」「子どもの学習をどのようにサポートすればよいか分かるようになった」といった声も多く寄せられています。

すららは、単に「子どもが学ぶための教材」ではなく、「親も一緒に安心してサポートできる環境」を提供する教材として、多くの家庭で選ばれています。

コーチが親の相談にも対応(学習の悩みだけでなく、接し方の悩みまでOK)

すららの「すららコーチ」は、子どもだけでなく、親の悩みにも寄り添いながらサポートしてくれるのが大きな特徴です。

家庭学習を進める上で、「子どもがなかなか勉強を始めてくれない」「どのように声をかければいいのか分からない」といった悩みを抱える保護者は多く、親の対応次第で子どもの学習意欲が大きく左右されることもあります。

すららコーチは、単に学習計画を立てるだけではなく、「子どもが学びやすい環境をどう整えればいいか」「やる気を引き出すための声かけの仕方」など、家庭での接し方についてもアドバイスを行っています。

特に、発達障害を持つ子どもは、学習に対する向き合い方やモチベーションの波が大きいため、親がどのように対応するかが重要になります。

すららコーチのサポートを受けることで、親子の関係を良好に保ちながら、無理なく学習を続けることができる環境を整えることが可能です。

口コミでも、「勉強の進め方だけでなく、子どもへの接し方についてもアドバイスをもらえて助かった」「親の不安にも寄り添ってくれるので、学習サポートがしやすくなった」といった声が多く、親自身が学習サポートに対して自信を持てるようになることが評価されています。

保護者会・相談会の実施(オンラインで参加可能)

すららでは、定期的に保護者向けのオンライン相談会や保護者会を実施しており、子どもの学習サポートについて不安を感じている家庭が情報交換できる場を提供しています。

家庭学習は、親が孤独になりがちですが、他の保護者と悩みを共有しながら、解決策を見つけられる機会があるのは、すららならではの強みです。

オンライン相談会では、すららの専門スタッフが「学習習慣の作り方」「子どもの特性に合わせた学び方」などをテーマに、具体的なアドバイスを提供しています。

また、他の家庭の事例を聞くことで、「うちの子だけじゃない」「こんな方法も試せるかも」といった気づきが得られるため、保護者が前向きに学習サポートを続けることができる環境が整っています。

実際の参加者の口コミでも、「オンラインだから気軽に相談できた」「他の家庭の工夫を知ることができて、参考になった」といった意見が多く、親自身が学習サポートを無理なく続けられる体制が整っていることが評価されています。

すららは、単に子どもの学習をサポートするだけでなく、「親も安心して支えられる仕組み」を提供することで、家庭全体で無理なく学びを継続できる環境を作っているのが大きな特徴です。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららの学習コースと料金について紹介します

すららは、発達障害や学習障害を持つ子どもにも対応しやすいオンライン学習教材として評価されています。

特に、学校の授業についていけない子や、不登校の子でも自分のペースで学習できる「無学年方式」が特徴です。

しかし、「発達障害の子ども向けに料金が安くなるのか?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。

実際には、すららに「発達障害向けの特別割引プラン」はありませんが、自治体や福祉サービスを活用することで、補助を受けられる場合があります。

また、すららは他のオンライン教材に比べて個別対応が手厚く、発達障害の子どもにも適した学習環境が整っています。

ここでは、すららの学習コースと料金について詳しく紹介し、発達障害の子ども向けの活用方法についても解説します。

すらら家庭用タブレット教材の入学金について

| コース名 | 入学金(税込) |

| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |

| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |

すららを利用する際には、初回登録時に入学金が必要になります。

入学金は一律で税込11,000円となっており、初回のみの支払いです。

この入学金には、すららコーチのサポートや、AIを活用した個別学習プログラムの提供が含まれています。

他のオンライン学習サービスでは、入学金なしで始められるものもありますが、すららは学習管理や個別指導が充実している分、この入学金がかかる仕組みになっています。

定期的に実施されるキャンペーンによっては、入学金の割引が適用されることもあるため、申し込み前に最新のキャンペーン情報を確認するとよいでしょう。

すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について

すららの料金プランは、選択する教科数によって異なります。

3教科(国語・数学・英語)コースの月額料金は税込8,800円となっており、すららコーチのサポートや、AIを活用した学習プログラムが含まれています。

すららは、他のオンライン教材と比較するとやや高めの料金設定になっていますが、無学年方式を採用しているため、苦手な単元をさかのぼって学習したり、得意な分野を先取り学習したりできるのが特徴です。

特に、発達障害の子どもにとっては、学年の枠にとらわれず、自分のペースで学習できることが大きなメリットとなります。

また、すららは自宅学習のサポート体制が整っており、学習の進捗を確認しながら適切なアドバイスを受けられるため、学習の習慣化が難しい子どもにも向いています。

発達障害の特性に応じた学習方法が必要な場合、すららコーチと相談しながら進めることで、より効果的な学習が期待できます。

発達障害の子どもがすららを利用する際、自治体の支援制度や福祉サービスを活用することで、補助を受けられるケースもあります。

例えば、教育支援を目的とした助成金や、発達障害児向けの学習支援サービスと併用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

利用を検討している場合は、自治体の教育支援制度について調べてみるのもよいでしょう。

毎月支払いコースの料金

| コース名 | 月額 |

| 小中コース | 8,800円 |

| 中高コース | 8,800円 |

すららの料金プランは、基本的に毎月支払いのサブスクリプション形式となっており、一括払いの割引制度はありません。

月ごとに決まった金額を支払うことで、学習を継続できます。

毎月支払いのコースでは、3教科(国語・数学・英語)の場合は月額8,800円(税込)、4教科(国語・数学・理科・社会)は月額10,978円(税込)、5教科(国語・数学・英語・理科・社会)は月額11,880円(税込)となっています。

この料金には、すららコーチによる学習サポートや、AIを活用した個別学習プログラムの利用が含まれています。

すららは、他のオンライン学習サービスに比べてやや高めの料金設定となっていますが、塾と比較すると費用を抑えながら学習のサポートを受けられるのが特徴です。

毎月支払いのため、途中で解約することも可能ですが、日割り計算は適用されないため、解約のタイミングには注意が必要です。

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |

| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |

すららには、通常の毎月支払いコースに加えて、4ヵ月継続コースが用意されている場合があります。

このコースは、4ヵ月間の契約を前提としたプランで、通常の月額料金よりも若干割引が適用されることがあります。

例えば、3教科コース(国語・数学・英語)の場合、4ヵ月継続コースでは1ヵ月あたりの料金が少し安く設定されることがあり、長期間利用する予定がある場合にはお得に継続できる可能性があります。

ただし、4ヵ月の期間内に解約を申し込んでも、途中解約による返金制度はないため、契約前にしっかりと利用期間を検討することが重要です。

このプランは、ある程度の期間、継続的に学習を進めたいと考えている家庭向けの選択肢となります。

すららを短期間だけ試したい場合は通常の毎月支払いコース、一定期間継続して取り組みたい場合は4ヵ月継続コースを選ぶとよいでしょう。

すららの最新の料金プランや割引キャンペーンについては、公式サイトで定期的に確認するのがおすすめです。

すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について

すららの5教科コース(国語・数学・理科・社会・英語)は、主要科目をすべて学べるプランで、月額料金は税込11,880円となっています。

これにより、学校の授業の予習・復習や、定期テスト対策、受験勉強まで幅広く対応することが可能です。

すららの大きな特徴は「無学年方式」であるため、学年にとらわれず、自分の理解度に合わせた学習ができる点です。

例えば、数学が苦手な場合は基礎の計算問題から復習し、得意な科目は先取り学習を進めることができます。

これは、学習の遅れを取り戻したい子どもや、効率的に成績アップを目指したい生徒にとって大きなメリットとなります。

また、すららコーチによる学習サポートが含まれているため、学習習慣が身についていない子どもでも、継続して勉強を続けやすい環境が整っています。

特に、不登校の子どもや、学校の授業についていけないと感じている生徒には、個別対応のサポートが役立つことが多いようです。

他のタブレット学習サービスと比較すると、「スマイルゼミ」や「進研ゼミ(チャレンジタッチ)」の5教科コースは月額6,000円~8,000円程度で提供されているため、すららの月額11,880円は高めの価格設定となっています。

しかし、すららには「無学年学習」「AIによる学習プランの最適化」「すららコーチのサポート」などの付加価値があるため、単なるタブレット学習と比べて、より個別指導に近い学習体験ができる点が特徴です。

すららの5教科コースは、塾と同等の学習サポートを受けながら家庭学習を進めたい方や、学年を超えた無学年学習で総合的な学力をつけたい方に向いています。

月額料金が高めに設定されているため、コストに見合った効果を得られるかどうかは、どれだけ活用できるかによる部分が大きいですが、学習習慣が定着しにくい子どもや、手厚いサポートを求める家庭には、十分な価値があるプランといえるでしょう。

すららの料金プランや割引キャンペーンについては、定期的に公式サイトを確認するのがおすすめです。

毎月支払いコースの料金

| コース名 | 月額 |

| 小学コース | 10,978円 |

| 中高コース | 10,978円 |

すららの料金プランは、毎月定額で支払う「毎月支払いコース」が基本となっています。

学習する教科数によって月額料金が異なり、3教科コース(国語・数学・英語)は月額8,800円(税込)、4教科コース(国語・数学・理科・社会)は月額10,978円(税込)、5教科コース(国語・数学・理科・社会・英語)は月額11,880円(税込)となっています。

毎月支払いコースは、長期契約の縛りがなく、好きなタイミングで解約できるのがメリットです。

ただし、日割り計算は適用されず、月の途中で解約してもその月の料金は全額請求されるため、解約のタイミングには注意が必要です。

また、すららは一括払いによる割引制度がないため、毎月の支払いが発生します。

他のオンライン学習サービスでは、半年払いや年間払いで割引を受けられることが多いですが、すららはそのような制度がないため、長期間利用するとトータルコストが高くなる点を考慮しておく必要があります。

4ヵ月継続コースの料金

すららでは、一部のキャンペーン期間中に「4ヵ月継続コース」が提供されることがあります。

このコースでは、通常の毎月支払いよりも若干割引された料金で利用できる場合があります。

例えば、3教科コースの場合、4ヵ月分の料金をまとめて支払うことで、1ヵ月あたりの負担額が少し安くなることがあります。

ただし、4ヵ月継続コースは途中解約ができず、期間内に退会しても返金はされません。

そのため、「短期間だけ試したい」という場合には向いていませんが、「4ヵ月間しっかり学習を続けるつもり」という場合には、通常の月額料金よりもお得に利用できる可能性があります。

このプランが常に提供されているわけではないため、申し込みを検討する際は、最新のキャンペーン情報を公式サイトで確認するとよいでしょう。

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |

参照:利用料金(すらら公式サイト)

すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や療育手帳があっても料金は変わらない理由について

すららは、発達障害や学習障害(LD)、ADHD、自閉スペクトラム症(ASD)などの特性を持つ子どもにも対応しやすいオンライン学習教材として注目されています。

しかし、「療育手帳を持っていると料金が安くなるのか?」「発達障害がある場合の割引制度はあるのか?」といった疑問を持つ方もいるかもしれません。

結論として、すららは発達障害のある子どもや療育手帳を持っている場合でも、特別な割引制度は設けられていません。

ここでは、その理由について詳しく解説します。

すららは学習障害や療育手帳があっても料金は変わりません/障害や手帳による割引はありません

すららでは、学習障害や発達障害を持つ子ども向けの特別な割引プランは用意されておらず、すべての利用者が同じ料金でサービスを受ける仕組みになっています。

例えば、3教科コース(国語・数学・英語)は月額8,800円(税込)、5教科コース(国語・数学・理科・社会・英語)は月額11,880円(税込)となっており、発達障害があるかどうかにかかわらず同じ料金が適用されます。

一部の通信教育や塾では、障害のある子ども向けに割引制度を設けているケースもありますが、すららは「すべての子どもに公平な学習機会を提供する」という方針のもと、特別な料金設定はしていません。

また、すららは、一般的な学習障害や発達障害を持つ子ども向けの教材と比べても、個別対応が手厚く、無学年式の学習システムを採用しているため、学年にとらわれず自分のペースで学習を進められる点が大きなメリットです。

発達に特性のある子どもにとっては、塾や家庭教師よりもストレスなく学べる環境が整っています。

理由1・全員に「フラットな学習機会」を提供するため

すららが障害の有無にかかわらず一律の料金設定をしている理由の一つは、「すべての子どもにフラットな学習機会を提供する」ことを理念としているからです。

学習障害や発達障害がある子どもでも、そうでない子どもと同じように学習を進められる環境を作ることを目指しており、「特別な支援が必要だから」といって異なる料金設定を設けていません。

また、すららは「学校の授業についていけない」「勉強に苦手意識がある」など、さまざまな学習の悩みを持つ子どもをサポートすることを目的とした教材であり、発達障害の有無にかかわらず、どの子どもにも等しく利用できる仕組みを整えています。

そのため、「発達障害向けに特別な価格を設定する」というよりも、「すべての子どもが使いやすい学習環境を提供する」ことに重点を置いているのです。

すららの学習システムは、発達障害の子どもにも適した無学年学習や視覚的な教材が用意されており、個別対応のサポートも充実しています。

料金の割引はないものの、学校の授業についていけない子どもや、塾の授業が合わない子どもにとっては、柔軟に学べる環境として十分な価値があると言えるでしょう。

もし料金面で負担を感じる場合は、自治体の教育支援制度や、福祉サービスの助成金を活用できるかどうかを調べてみるのも一つの方法です。

すらら自体には割引制度がありませんが、外部の支援を活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性がありますね。

全員が個別カリキュラム(学習障害や発達障害の子向け含む)を受けることができる

すららでは、学習障害や発達障害の有無に関係なく、すべての子どもが個別カリキュラムを受けられる仕組みになっています。

AIが学習の進捗や苦手な部分を分析し、それぞれの子どもに最適な学習プランを作成するため、学年にとらわれず、自分に合ったペースで勉強を進めることができます。

発達障害のある子どもだけに特別なプランを提供しているわけではなく、すべての子どもが「自分に合った学習方法で勉強できる環境」を提供されているため、特別な料金設定を設ける必要がないのが特徴です。

全員が学習進捗のサポートやコーチングを受けることができる

すららでは、学習を継続しやすいように「すららコーチ」と呼ばれるサポート体制が整っています。

すららコーチは、学習の進捗を見守り、適切なアドバイスを行うことで、子どもが途中で挫折しないようサポートしてくれます。

このサポートは、発達障害のある子どもだけに特化したものではなく、すべての受講者が利用できるサービスです。

そのため、追加料金なしで平等に学習フォローを受けることができる仕組みになっています。

全員が無学年学習によるフォローを受けることができる

すららの無学年学習は、子どもの理解度に応じて学習内容を自由に調整できる仕組みです。

例えば、数学が苦手な子どもは小学校レベルの基礎から復習できる一方で、得意な科目については学年を超えて先取り学習を進めることができます。

このシステムは、発達障害のある子どもにとっても有効で、自分のペースに合わせて学習を進めることができるため、無理なく続けやすいのが特徴です。

特別な支援が必要な子どもだけに提供されるものではなく、すべての受講者が利用できる機能として提供されています。

理由2・「合理的配慮」が追加料金なしで提供されているから

すららは、学習障害や発達障害を持つ子どもに対する「合理的配慮」を標準サービスとして提供しているため、追加料金が発生しない仕組みになっています。

合理的配慮とは、障害のある子どもが学習しやすいように適切なサポートを行うことを指し、すららでは「学習の進度に合わせた個別カリキュラムの提供」や「すららコーチによる定期的な学習フォロー」、さらに「無学年学習で自分のペースに合わせた学習が可能」といった形で対応しています。

また、すららはアニメーションやビジュアルを活用したわかりやすい解説を取り入れており、文章を読むのが苦手な子どもでも学習を進めやすいように工夫されています。

タブレット操作が中心のため、書くことが苦手な子どもでもスムーズに勉強できる環境が整っているのも特徴です。

すららの方針は、「特定の支援が必要な子どもだけを特別扱いする」のではなく、「すべての子どもに最適な学習環境を提供する」ことを重視しています。

そのため、発達障害や学習障害の有無にかかわらず、誰でも公平に学習できる仕組みを採用しており、料金に差をつける必要がないという考え方になっています。

発達障害の子ども向けに特別な料金プランはありませんが、その分、通常の学習サポートの中で十分な支援が受けられるように設計されているため、学習の遅れが気になる場合や、自宅での学習環境を整えたい場合には、すららのシステムが大きな助けになるでしょう。

ADHDで集中が難しい子には、短時間学習の設計がされている

すららは、集中力が続きにくいADHDの子どもにも対応しやすい学習設計になっています。

長時間の学習が難しい子どもでも取り組めるように、短い学習セッションで完結するよう工夫されており、「少しずつ進めることで達成感を得られる」仕組みになっています。

また、アニメーションやゲーム感覚の要素を取り入れ、学習への興味を引きやすくすることで、集中しやすい環境を整えています。

ASDで不安が強い子には、予測可能なスケジュールの提案をしてくれる

自閉スペクトラム症(ASD)の特性を持つ子どもは、予定が不確定な状況や突然の変更に対して強い不安を感じることがあります。

すららでは、学習スケジュールを予測可能な形で提案してくれるため、「次に何をすればいいのかが分からない」といった不安を軽減しながら学習を進めることができます。

システムが学習の進捗を管理し、適切なタイミングで「次に取り組むべき単元」を提示してくれるため、安心して学習できる環境が整っています。

学習障害(LD)の子には、視覚・聴覚からの多感覚サポートしてくれる

学習障害(LD)の子どもにとって、従来の教科書や黒板授業だけでは理解が難しい場合があります。

すららでは、視覚的なアニメーションや音声ナレーションを活用し、文字だけでなく映像や音を組み合わせた「多感覚学習」を提供しています。

特に、文章を読むのが苦手な子どもには、視覚と聴覚の両方を使って情報を伝えることで、より理解しやすくなるよう工夫されています。

また、書くことが苦手な子どもにとっても、タブレット操作が中心のため、学習のハードルを下げながら学びを進められるのが特徴です。

発達特性に合わせた学習環境が整っていることで、すららは学習障害を持つ子どもにも適した教材といえます。

理由3・行政の「補助」や「支援制度」は利用者が個別に申請するものだから

すららには、学習障害や発達障害を持つ子ども向けの特別料金プランはありませんが、これは行政の補助や支援制度が、利用者が個別に申請する仕組みになっているためです。

すらら自体が割引制度を設けているわけではありませんが、自治体や教育機関が提供する補助金や支援制度を活用することで、費用の一部を負担してもらえる可能性があります。

例えば、特別支援教育に関連した助成金や、福祉サービスの一環として学習支援費用を補助する制度が自治体ごとに設けられていることがあります。

これらの支援を受けるには、保護者が各自治体に問い合わせ、個別に申請する必要があります。

そのため、「発達障害向けの割引がない=利用しづらい」というわけではなく、外部の補助制度と組み合わせることで、実質的な負担を軽減することが可能になります。

すららを利用する際、費用面での負担が気になる場合は、自治体の教育支援や福祉サービスを調べ、利用できる制度があるか確認してみるとよいでしょう。

理由4・「障害者向け料金=サービスの質が下がる」を避けるため

すららが障害者向けの特別料金を設定していない理由のひとつに、「障害者向け価格を設定することで、サービスの質が下がるリスクを避けるため」という考えがあります。

学習支援サービスの中には、発達障害や学習障害のある子ども向けに低価格プランを提供するものもありますが、その場合、機能が制限されたり、サポートの手厚さが変わったりすることがあります。

すららは、ADHDやASD、LD(学習障害)など、さまざまな特性を持つ子どもがストレスなく学習できるよう、視覚・聴覚を活かした「多感覚学習」や「対話型アニメーション授業」、AIを活用した「学習分析機能」など、高品質なサポートを提供しています。

これらのサービスは、発達障害のある子どもにとって特に効果的ですが、価格を下げることでシステムの運用コストが削減され、結果としてサポート体制が弱まる可能性も考えられます。

例えば、「低価格プランではすららコーチのサポートが受けられない」「学習履歴の分析機能が限定される」といったことが起これば、本来の「個別に最適化された学習支援」が実現しにくくなります。

発達障害の子どもは、それぞれ異なる学習の困難さを抱えているため、一人ひとりに適したサポートが必要です。

すららは、「特別価格だからといって、提供するサービスの質を下げるべきではない」という考えのもと、全てのユーザーが同じクオリティの学習支援を受けられるようにしているのです。

また、発達障害を持つ子ども向けの助成金制度を活用できる場合があるため、価格面のサポートが必要な場合は、自治体の支援制度を確認するのもひとつの方法です。

すらら自体の料金は統一されていても、外部の支援を受けることで、実質的に費用の負担を軽減することができる可能性があります。

すららは、「特別価格=サービスの質が低下する」という状況を避けることで、発達障害の子どもに対しても、最適な学習環境を維持できるようにしています。

全ての子どもが平等に高品質な学習サポートを受けられることを優先している点が、すららの強みといえるでしょう。

同じ料金を設定することでサービスの質をキープできる

オンライン・タブレット教材「すらら」は、発達障害の方々にもお求めやすい価格を提供することで有名です。

この教材をご利用する際、学習障害や療育手帳をお持ちの方でも、料金は変わりません。

これには、同じ料金を設定する理由があります。

「すらら」は、すべての利用者に平等な教育機会を提供することを大切にしています。

そのため、特定の条件や状況によって料金を変動させることは行っておりません。

料金の設定は利用者全体の公平性を守るために一律としており、サービスの質を一貫して保つために同じ金額を維持しています。

この方針により、「すらら」は多様なニーズを持つ利用者に対して均等なサポートを提供し、高品質な教育コンテンツを提供することが可能となっています。

料金面での公平性は利用者の信頼を得る上で重要であり、サービスの安定性や信頼性を確保するために欠かせない要素と言えます。

このように、「すらら」が同じ料金を設定する背景には、利用者への公平性とサービスの質の維持が深く関わっています。

教育における包括性と質の向上を志向する同サービスは、料金においても利用者全体に公平であることを大切にし続けています。

同じ料金を設定することでコーチングの質をキープできる

すららでは、すべての受講生が同じ料金でサービスを利用できる仕組みを採用しています。

その理由のひとつに、コーチングの質を一定に保つことが挙げられます。

料金に差をつけることで、サービスの内容にばらつきが生じると、サポートの質が低下してしまう可能性があります。

しかし、すららはすべての生徒に対して公平な学習サポートを提供することを重視しており、どの子どもも同じレベルのコーチングを受けられるようになっています。

発達障害や学習障害の有無に関係なく、すららコーチは個別の学習状況をチェックし、適切なアドバイスを行います。

特別支援のための割引制度を設けることで、サポートの手厚さに影響が出るのではなく、すべての子どもが質の高い学習サポートを受けられるようにするために、同一料金で運営されているのです。

同じ料金を設定することで手厚いサポートを受けることができる

すららは、単に教材を提供するだけではなく、学習の進捗管理や、学習意欲を高めるためのサポートを充実させています。

すべての子どもが同じ料金で利用できることで、経済的な理由に関係なく、誰もが平等に手厚いサポートを受けることができます。

特に、発達障害のある子どもにとって、学習のペースが乱れたときに適切なアドバイスを受けることは非常に重要です。

すららのコーチングは、ただの学習指導ではなく、「学習の習慣化」や「モチベーションの維持」を目的としたサポートも行っています。

障害の有無に関係なく、すべての子どもが自分に合った学び方を見つけられるよう、充実したフォロー体制が整っているのが特徴です。

理由5・障害がある子供は「特別な存在」じゃないことを伝えるため

すららが障害のある子ども向けに特別料金を設定していない理由のひとつとして、「障害がある子どもを特別扱いしない」という理念があります。

発達障害や学習障害を持つ子どもは、従来の教育環境では「特別支援」の対象とされることが多く、「普通の学習環境では学べない」といったイメージを持たれることがあります。

しかし、すららは「すべての子どもが、それぞれのペースで学べる場を提供する」ことを大切にしており、特別扱いをするのではなく、「誰もが学びやすい環境」を作ることに重点を置いています。

学習に困難を抱える子どもだけでなく、学校の授業についていけない子や、塾が合わない子どもにも、平等に学ぶ機会を提供するため、特別な割引制度を設けず、すべての子どもが同じ条件で利用できるようにしています。

この考え方は、「障害があるから特別扱いするのではなく、すべての子どもが自分のペースで学べる環境を作る」という、すららの教育理念にもつながっています。

すららの学習システムは、発達障害の有無にかかわらず、多くの子どもにとって学びやすい環境を提供しています。

特別支援が必要な子どもも、そうでない子どもも、同じサービスを受けられることで、「学習に困難があることは特別なことではない」と考えられるようになり、自信を持って学びを進めることができるでしょう。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します

すららは、発達障害を持つ子どもでも無理なく学習できるオンライン教材として、多くの家庭で活用されています。

学習サポートが充実している一方で、「料金が高いのでは?」と気になる方もいるかもしれません。

すららの料金は通常のオンライン教材と比べるとやや高めですが、発達障害を持つ子どもや療育手帳を持っている場合、一部の自治体や支援団体を通じて特別料金が適用されるケースもあります。

実際に利用した家庭の評判をもとに、すららの魅力について詳しく紹介します。

良い口コミ1・うちの子は中1のときから不登校で、学習の遅れが不安でした。

でも、すららを使った自宅学習を「出席扱い」にしてくれた学校があって、内申点もつけてもらえたんです!プレッシャーなく自分のペースで学べて、子どもの表情も明るくなりました

不登校の子どもにとって、学校の授業に参加できないことで「学習の遅れが心配」「内申点がどうなるのか不安」と感じる家庭は多いですが、すららを活用することで、学校側が「自宅学習でも学んでいる」と認め、出席扱いとして対応するケースが増えています。

この口コミのように、すららを使うことで内申点がつけられた例もあり、「学校に行けない=学力が下がる」という心配を減らせるのが大きなメリットです。

すららの学習記録機能を活用すれば、どの教科をどれだけ学習したかをデータとして提出できるため、学校側も「しっかり学習している」という証拠を確認しやすくなります。

また、学年に縛られずに自分のペースで学べるため、「学校の授業についていけない」というプレッシャーを感じることなく学習を続けられるのもポイントです。

良い口コミ2・うちの子はじっと座っていられないタイプなんですが、すららは短時間で終わるステージ構成や、アニメのキャラが励ましてくれることで「もう少しやってみよう」と続けてくれます

ADHD(注意欠陥・多動性障害)を持つ子どもは、「長時間集中するのが難しい」「じっと座って学習するのが苦手」といった特性を持つことが多く、一般的な学習スタイルではなかなか継続しづらいことがあります。

しかし、すららでは1ステージが10〜15分程度の短時間で完結するため、「集中が切れる前に学習を終えられる」設計になっています。

また、学習の進捗に応じてアニメーションのキャラクターが励ましてくれるため、「次のステージもやってみよう」と思いやすく、学習のモチベーションを維持しやすいのが特徴です。

この口コミのように、「もう少しやってみよう」と子ども自身が感じることで、親が「勉強しなさい」と言わなくても、自発的に学習を進められる環境が整うのは、すららならではの強みです。

すららは、発達障害を持つ子どもの学習を支えるだけでなく、「学びを楽しむこと」「勉強に対する苦手意識をなくすこと」にも重点を置いているため、学習の習慣が身につきやすい教材として多くの家庭に選ばれています。

良い口コミ3・毎日部活で時間がなくて塾はムリ。

でも、すららなら夜寝る前にちょっとだけやるとか、土日にまとめてやるとか、自分のペースでできたのがよかったです

すららは、学習時間やペースを自由に調整できるため、部活や習い事で忙しい子どもでも無理なく続けられるのが大きな特徴です。

塾では決まった時間に通う必要がありますが、すららなら「夜寝る前に少しだけ」「週末にまとめて学習」といった形で、自分の生活リズムに合わせて学べます。

特に、中学生や高校生になると、部活や課外活動で平日の夜が忙しくなり、塾に通う時間が取れないこともありますが、すららなら好きな時間にアクセスできるため、時間の制約に縛られることなく学習を進められます。

この口コミのように、「塾は難しいけど、自宅でできるオンライン教材なら続けられる」と感じている家庭には、すららは非常に適した学習ツールといえます。

良い口コミ4・ディスレクシアがあるので、読み書きが苦手でしたが、すららは音声とアニメーションが多く、視覚と聴覚のサポートで理解しやすいみたいです

ディスレクシア(読み書き障害)のある子どもにとって、文字だけの学習は大きな負担になりますが、すららは「音声」「アニメーション」「視覚的な解説」を多用することで、学習のハードルを下げる工夫がされています。

テキスト中心の教材ではなく、音声読み上げ機能や映像を使った説明があるため、「読むのが苦手でも、耳で聞いて理解できる」「視覚的に情報を整理しながら学習できる」といったメリットがあります。

また、すららでは音声のスピードを調整する機能があるため、「ゆっくり聞いて理解したい」「何度も繰り返して確認したい」という場合でも、自分に合ったペースで学習を進められます。

この口コミのように、「テキスト中心の学習が難しいけど、すららなら理解しやすい」と感じる子どもにとって、すららは非常に有効な学習ツールといえます。

良い口コミ5・高校の途中から学校に行けなくなりましたが、すららがあったおかげで「遅れてる」という不安は減りました。

模試で少しずつ結果が出るようになって、大学も諦めなくていいんだって思えました

すららは、学校に通えなくなった子どもでも、学習の遅れを感じることなく勉強を続けられる環境を提供しています。

高校生になると、大学受験を意識する時期に入るため、「勉強しないといけないけど、学校に行けなくて遅れている気がする」といった不安を感じることが多くなります。

しかし、すららなら学年に縛られず、自分のペースで学習できるため、遅れを取り戻すことが可能です。

また、すららの学習データは模試や試験対策にも活用できるため、「少しずつ結果が出ることで、自信を取り戻せる」という効果も期待できます。

この口コミのように、「最初は不安だったけど、続けていたら成績が上がって、大学進学を諦めなくていいと感じられた」という声は多く、不登校の子どもにとって、学習を継続することで将来の可能性を広げられる教材であることが分かります。

すららは、単なる学習教材ではなく、「勉強に対する自信を取り戻す」「自分の未来を諦めない」という気持ちを育てることにも貢献している教材といえます。

悪い口コミ1・小学校低学年の子は、まだひとりで進めるのが難しく、結局親が横について進捗を見ないといけませんでした。

もっとオールインワンで自動的に進んでくれるのかと思っていた

すららは、自宅での学習をサポートするために作られた教材ですが、特に小学校低学年の子どもにとっては「完全にひとりで進めるのが難しい」と感じるケースもあるようです。

小さな子どもは、学習の進め方がわからなくなったときに、親のサポートが必要になることがあり、「思ったよりも手がかかる」と感じる保護者もいるようです。

すららはAIやコーチングサポートが充実していますが、完全に自動で進行するタイプの教材ではないため、低学年のうちは親がある程度フォローする必要があるのが現実です。

ただし、学習習慣がついてくると、少しずつ自分で進められるようになるため、最初のうちは親がサポートしながら使い方を覚えさせることが重要かもしれません。

悪い口コミ2・最初は楽しかったけど、中2くらいになってアニメキャラのノリが「うざい」と思うようになりました。

もっとシンプルにやりたい子には向かないかもしれない

すららの教材は、アニメーションを活用した親しみやすい解説が特徴ですが、成長とともに「キャラクターのノリが合わなくなった」と感じる子どももいるようです。

小学生のうちは「楽しい」と思えたキャラクターのナビゲーションも、中学生以降になると「もっとシンプルに勉強したい」と感じることがあるようです。

すららは、「アニメーションを活かした学習」が基本のスタイルとなっているため、シンプルな学習を好む子どもには、合わない可能性もあります。

また、感覚的に「キャラクターの解説が長く感じる」という子どももいるようで、もっと短い解説を求める場合には向いていないと感じるかもしれません。

ただし、学習内容自体はしっかりと作り込まれており、「キャラが気になるだけで、教材の質には満足している」という声もあります。

そのため、すららが合うかどうかは、「アニメーションの解説を楽しく感じるか、シンプルに学びたいか」によって変わると言えそうです。

悪い口コミ3・うちの子はADHDがあって、最初はハマったけど、いつも同じ流れにすぐ飽きてしまいました。

内容はいいのに、刺激が足りないというか、ゲームみたいな変化があればもっと続けられたかもしれません

すららは、「学習の流れが一定であること」が特徴ですが、これはADHDの子どもにとって「刺激が足りなくて飽きてしまう」原因になることもあるようです。

ADHDの子どもは、新しい刺激や変化を好む傾向があるため、同じような学習パターンが続くと、「最初は楽しかったけど、途中から飽きた」と感じることがあります。

すららの学習内容は、クイズ形式やアニメーションを活用しているものの、ゲームのように進行が変化する要素は少ないため、「もっと刺激的な学習がしたい」と思う子どもには物足りなく感じる可能性があるようです。

口コミを見ると、「もう少しゲーム的な要素があれば、もっと続けられたかも」「報酬やレベルアップの仕組みがあると、やる気が持続しそう」といった意見もあり、ADHDの子ども向けにもう少し変化を加えた学習システムがあると、さらに続けやすいと感じる家庭もあるようです。

すららは、無学年式学習やコーチングサポートなど、多くのメリットがありますが、子どもによっては「飽きやすい」「もっとゲーム感覚の仕組みが欲しい」と感じることもあるため、合う・合わないが分かれるポイントかもしれません。

悪い口コミ4・高校範囲のすららをやっていましたが、難関校を目指している自分には簡単すぎる印象。

応用や発展問題が少ないので、基礎ができたら他の教材に移った方がいいと思います

すららは、基礎学力の定着を重視した教材であるため、難関校を目指す高校生にとっては「問題のレベルが簡単すぎる」と感じることがあるようです。

特に、難関大学や医学部受験を目指している場合、発展的な内容や応用問題を多くこなす必要がありますが、すららでは「基本事項の確認」や「つまずきの解消」に重点が置かれているため、ハイレベルな問題演習には向いていないと感じる人もいるようです。

口コミでも、「基礎の復習にはちょうどいいけど、応用を深めるには物足りなかった」「難関大学向けの特化教材と比べると、問題のレベルが優しめ」といった声があり、「基礎固めには最適だが、受験対策としては補助的に使うのがいい」という評価が多いようです。

難関校を目指している場合は、すららで基礎を固めた後に、Z会やスタディサプリ、参考書などを併用することで、より高度な学習に取り組むのが効果的な活用方法といえます。

悪い口コミ5・通塾よりは安いかもしれませんが、継続して使うとそれなりの金額になります。

兄弟で使うと一人ずつ契約しなきゃいけないのも負担が大きく、もう少しファミリープラン的なものがあれば…と思いました

すららは、個別指導塾に比べると料金は抑えられているものの、オンライン学習としてはやや高めの価格設定になっています。

特に、長期間継続すると「思ったよりもコストがかかる」と感じる家庭もあり、「兄弟で一緒に使いたいけど、それぞれ契約しなければならないため負担が大きい」といった不満の声もあります。

すららの料金プランは、1人ごとに契約が必要なため、兄弟で学ばせたい場合は2人分の料金がかかることになります。

例えば、2人の子どもがすららを利用する場合、月額費用が2倍になるため、長期間利用すると塾と同じくらいのコストになる可能性があります。

「ファミリープラン」や「兄弟割引」があれば、より多くの家庭にとって続けやすくなるかもしれませんが、現在のところ公式に兄弟割引プランはないため、複数人での利用にはコスト面の負担があるのがデメリットの一つです。

一方で、「塾に通うよりは時間の自由度が高く、移動の負担がない」「すららコーチのサポートも受けられるので、家庭学習としては十分価値がある」といった評価もあり、価格の高さをどう捉えるかは、家庭の教育方針や子どもの学習スタイルによる部分が大きいようです。

もし兄弟で学習したい場合は、「どちらか一人だけ契約し、もう一人は内容を一緒に見る」「1人が終えた後にもう一人が使う」などの工夫をすることで、コストを抑えることも検討できそうです。

すららは発達障害があると料金が安くなる?についてのよくある質問

すららは、発達障害のある子どもに適した学習システムを提供していますが、「発達障害があると料金が安くなるのか?」という疑問を持つ方も多いです。

結論として、すらら自体に障害者向けの割引制度はありません。

その理由として、すららはすべての子どもに同じ質の学習環境を提供するため、特定の条件による価格の差を設けていない という点が挙げられます。

発達障害のある子どもでも、すららの「無学年式学習」「多感覚学習」「すららコーチによるサポート」など、通常の学習者と同じ高品質なサービスを受けられるようにするため、特別な価格設定をしていないのです。

ただし、自治体によっては、発達障害のある子どもの学習支援として、オンライン教材の費用を補助する制度を設けている場合があります。

すららの料金負担を軽減するためには、住んでいる地域の支援制度を確認し、助成金や補助金が利用できるかどうかを調べるのがよいでしょう。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららは多くの家庭で評価されていますが、一部では「うざい」「合わなかった」という口コミも見られます。

これには、いくつかの理由が考えられます。

ひとつ目の理由として、対話型アニメーション授業が「子どもっぽい」と感じる人もいる ことが挙げられます。

すららは、学習の理解を深めるためにキャラクターが対話しながら進めるスタイルを採用していますが、「ゲームっぽくて苦手」「もっとシンプルに学びたい」という子どもには合わないこともあります。

特に中学生や高校生の一部には、「もう少し大人向けの学習スタイルが良かった」という意見があるようです。

ふたつ目の理由は、学習ペースの管理が必要なこと です。

すららは無学年式で自由に学習できる反面、自分で学習計画を立てないと、どこをどれだけ勉強すればいいのか分からなくなってしまうことがあります。

「自由すぎて、逆に困る」「どこまで進めればいいか分からない」と感じる場合、学習管理が負担に感じられることもあるようです。

しかし、この点は「すららコーチ」を活用することで解決できます。

すららコーチが学習計画をサポートし、進捗をチェックしてくれるため、「自分で計画を立てるのが苦手」という場合でも、サポートを受けながら進めることで、学習のペースを保ちやすくなります。

三つ目の理由として、学校の授業と違い、強制的に進められるわけではないため、自主的に学習する意識が必要 という点が挙げられます。

学校のように「決まった時間に勉強しなければならない」という環境ではないため、学習の習慣がついていない子どもにとっては、「面倒くさい」「やらなくてもいい気がする」と感じてしまうこともあります。

すららが合わないと感じる子どももいますが、一方で「自分のペースで学習できる」「学校の授業より分かりやすい」「苦手なところを何度でも復習できる」と評価する声も多くあります。

学習スタイルに合うかどうかを見極めるために、まずはお試し期間を利用してみるのもおすすめです。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには「発達障害専用コース」といった特別な料金プランはありません。

発達障害のある子どもでも、通常のコースと同じ料金体系で利用することになります。

これは、すららが発達障害のあるなしに関わらず、すべての子どもに均等な学習機会と高品質なサポートを提供することを重視しているためです。

ただし、自治体によっては、発達障害や学習障害のある子どもの学習支援として、オンライン教材の利用費を補助する制度 が設けられている場合があります。

すららの料金負担を軽減したい場合は、お住まいの自治体の教育委員会や福祉課に問い合わせてみると、助成金や補助金を受けられる可能性があります。

また、すららは、発達障害のある子どもが学習しやすい設計になっているため、通常の学習塾に通うよりも負担が少なく、自宅で安心して勉強を続けられるメリットがあります。

すららコーチのサポートも受けられるため、学習の進め方に不安がある家庭でも安心して利用できる でしょう。

詳しい料金プランや助成制度については、以下の関連ページで確認できます。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や療育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららは、文部科学省が推奨する「ICTを活用した学習支援制度」に対応しており、不登校の子どもがすららを使って学習することで、学校の出席扱いとして認められるケースがあります。

学校の出席扱いとして認められるためには、いくつかの条件があります。

まず、在籍している学校が「すららでの学習を出席扱いとして認めるかどうか」 が重要になります。

学校によって対応が異なるため、事前に担任の先生や教育委員会に相談し、出席扱いとしての要件を確認することが必要です。

次に、学習の記録をしっかりと残すこと が求められます。

すららでは、学習時間や進捗状況をデータとして記録する機能があるため、「この教科を何時間勉強した」「どの単元を学習した」 などの証明を学校側に提出することができます。

学校からの要請があれば、学習履歴をレポートとして出力し、出席扱いの申請に役立てることも可能です。

また、出席扱いの申請が認められるかどうかは、学校や自治体の判断によるため、必ずしもすべてのケースで適用されるわけではありません。

しかし、すららを活用することで、学習の遅れを防ぎながら、学校復帰に向けた準備ができる ため、不登校の子どもが安心して学習を続ける手段として有効です。

不登校の期間が長くなると、出席日数が不足して進級や高校入試に影響する可能性がありますが、すららを使って学習を継続することで、出席日数を確保しながら学力を維持できるメリット があります。

学校との相談を早めに行い、出席扱いの条件を確認しながら、すららを上手に活用していくことをおすすめします。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、入会時に利用できるキャンペーンコードが配布されることがあります。

このキャンペーンコードを使用することで、入会金の割引や無料体験期間の延長、追加特典の受け取り などのメリットを得ることができます。

キャンペーンコードの使い方はシンプルで、すららの公式サイトから申し込みをする際に、専用の入力欄にコードを入力するだけです。

ただし、キャンペーンコードには有効期限があるため、使用する前に期限を確認することが重要 です。

また、一部のキャンペーンでは、対象のコースや適用条件が設定されている場合もあるため、申し込み時に詳細をチェックしておくと安心です。

キャンペーンコードは、すららの公式サイトや、特定のプロモーションページ、提携サイトなどで配布されることが多い です。

最新のコードを入手したい場合は、公式サイトのキャンペーン情報をチェックしたり、期間限定のキャンペーンを実施しているかどうかを確認するのがおすすめです。

詳しい入手方法や、どのような特典が適用されるのかについては、以下の関連ページで確認できます。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららを退会する場合は、契約しているコースに応じて、退会手続きを行う必要があります。

まず、すららの退会手続きは、電話やメール、公式サイトの問い合わせフォームを通じて申請することが基本 となっています。

自動で解約されるわけではないため、利用を停止したい場合は、必ず手続きを行う必要があります。

退会の際には、次回の請求日を確認し、余裕をもって手続きを進めることが重要 です。

例えば、契約更新日の直前に解約申請を行った場合、システム処理の関係で次回分の料金が請求されることがあるため、退会を考えている場合は、できるだけ早めに連絡するのがおすすめです。

また、退会後も学習履歴が一定期間保存されるため、再入会する場合は、以前の学習データを引き継ぐことができるケースもあります。

退会を検討しているものの、「また利用するかもしれない」と考えている場合は、この点についても確認しておくとよいでしょう。

すららの退会手続きの詳細については、公式サイトやカスタマーサポートを通じて最新の情報を確認し、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。

関連ページ:すららの退会手続きはいつまで?退会方法や解約と休会の違いについて

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららを利用する際に必要な費用は、基本的に入会金と毎月の受講料のみですが、状況によっては追加費用が発生することがあります。

まず、入会金は一律11,000円(税込)で、初回登録時に支払う必要があります。

毎月の受講料は、選択する教科数によって異なり、3教科コースは月額8,800円(税込)、5教科コースは月額11,880円(税込)となっています。

追加料金が発生する可能性があるのは、学習に使用するタブレットやパソコンを自分で準備する必要がある点です。

すららは専用のタブレットを販売しておらず、受講者自身で適した端末を用意しなければなりません。

手持ちのデバイスが対応していない場合は、新たに購入するコストがかかることがあります。

また、プリンターを使って学習プリントを印刷する場合、インクや用紙代が発生します。

特に、小学生向けの学習では「書いて覚える」ことも重要になるため、プリントを活用する家庭では多少の追加費用がかかるかもしれません。

支払い方法によっては、口座振替の手数料が発生することもあります。

クレジットカード払いであれば追加の手数料はかかりませんが、口座振替を選択する場合は金融機関によって手数料が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

すららの受講料には、すららコーチのサポートやAIを活用した個別学習プログラムが含まれているため、追加で教材を購入する必要はありません。

基本的には入会金と月額料金のみで利用できますが、学習環境を整えるためにデバイスやプリンターを用意する場合は、別途費用がかかることもあるという点を考慮しておくとよいでしょう。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、1人分の受講料で兄弟が一緒に利用することはできず、それぞれ個別に契約が必要になります。

すららの学習システムは、受講者ごとに個別の学習進捗やカリキュラムが管理されるため、1つの契約を兄弟で共有することはできません。

兄弟で受講する場合、2人分の受講料を支払う必要があり、例えば3教科コースを2人で契約すると、月額8,800円 × 2 = 17,600円(税込)となります。

この点については「兄弟割引があれば助かるのに」と感じる家庭も多いようですが、すららは各受講者の学習データを個別に管理し、それぞれに最適なカリキュラムを提供する仕組みになっているため、1つのアカウントを共有することはできません。

一方で、兄弟で同時に受講する場合、期間限定のキャンペーンとして割引が適用されることがあるため、申し込みの際は公式サイトの最新情報をチェックするとよいでしょう。

兄弟での利用を検討している場合、コスト面と学習管理のしやすさを考慮しながら、最適なプランを選ぶことが大切です。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららの小学生コースには、英語の学習も含まれています。

小学生向けの英語カリキュラムでは、「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能をバランスよく学習できる ように設計されています。

特に、英語の基礎をしっかり固めることを目的としており、アルファベットの読み書き、基本的な単語・フレーズの習得、簡単な文章の作成や発音練習 など、小学生の段階で必要な英語スキルを段階的に身につけることができます。

すららの英語学習は、視覚と聴覚を活用した多感覚学習 になっており、ネイティブの発音を聞きながら学べるリスニング機能や、キャラクターとの対話型授業で自然に英語に親しむことができます。

また、スピーキング練習のための音読機能もあり、英語を「読む・聞く・話す」ことに慣れることができる 仕組みになっています。

小学生のうちに英語に慣れ親しみ、正しい発音や基本文法を身につけることで、中学校の英語学習にもスムーズに移行しやすくなります。

すららの小学生コースは、「楽しく学びながら、英語の基礎をしっかり固める」ことを重視している ため、英語を学び始める子どもにも安心して取り組める内容となっています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららのコーチ(すららコーチ)は、学習を継続するためのサポートやアドバイスを提供する専門スタッフ です。

子どもの学習状況に応じて、「学習計画の作成」「つまずきのフォロー」「学習習慣の定着サポート」 など、幅広い支援を行ってくれます。

まず、すららコーチは個別に学習計画を作成 し、子どもが無理なく学習を続けられるようにスケジュールを提案してくれます。

「どこから勉強すればいいのか分からない」「何を優先すればいいのか迷う」といった場合でも、コーチのサポートを受けることで、学習の進め方を明確にすることができます。

次に、つまずきのフォロー では、子どもが苦手な単元や理解が不十分な部分を分析し、「どの単元を重点的に学習すべきか」をアドバイスしてくれます。

すららは無学年式の学習システムを採用しているため、「必要に応じて前の学年に戻る」「得意な科目は先取り学習をする」といった柔軟な学習が可能ですが、その進め方に悩むこともあります。

すららコーチが学習の進捗を定期的にチェックしながら、最適な学習プランを提案してくれるため、効率よく学習を進められるのがメリットです。

また、学習習慣の定着サポート も大きな役割のひとつです。

学習を継続するのが苦手な子どもに対して、「この時間に勉強するといいよ」「次のテストまでにこの範囲を終わらせよう」といった具体的なアドバイスを提供し、学習のモチベーションを維持できるようにサポートしてくれます。

「すららコーチが見守ってくれている」と感じることで、子どもが学習を続けやすくなるというメリットもあります。

すららコーチの存在によって、子どもは「何をどう勉強すればいいか分からない」という状態を防ぎ、計画的に学習を進めることができる ようになります。

また、親が細かく学習管理をしなくても、すららコーチが学習のサポートをしてくれるため、「勉強しなさい」と言わなくても済むという点も、大きな安心材料となるでしょう。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

すららは発達障害があると料金が安くなる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

家庭での学習支援を目的としたタブレット教材は、多様なニーズに合わせたサービスを提供しています。

特に注目されるのが、発達障害を持つ子供たちを支援するために開発された『すらら』というサービスです。

『すらら』が提供する料金設定は、発達障害を抱える子供たちを持つ家族にとって、手軽に学習環境を整える手助けとなっています。

他方、市場には様々なタブレット教材が存在し、それぞれ異なった特色を持っています。

本記事では、『すらら』と他の家庭用タブレット教材との比較に焦点を当て、発達障害を抱える子供たちにとって最適な学習支援を考察していきます。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金・まとめ

「すらら」は、学習障害や発達障害を持つ人々にとって、非常に有用なオンライン・タブレット教材です。

この教材を利用する際には、保護者や利用者が気になるのが料金の問題です。

特に、学習障害や発達障害を持っている方々が、通常の料金よりも安く利用できるかどうかが重要なポイントとなります。

「すらら」を運営する会社は、学習障害や発達障害を持つ方々に配慮し、料金面でもサポートを行っています。

学習障害や発達障害を持つ方や、慮育手帳をお持ちの方々は、特別な料金プランを利用することができる場合があります。

これにより、より多くの人々が「すらら」を利用しやすくなり、教育の機会を平等に受けられる環境が整備されています。

学習障害や発達障害を持つ方々が、自分のペースで学びを進めるためには、適切な教材やサポートが必要不可欠です。

その点で「すらら」は、柔軟な料金プランを提供することで、多様なニーズに応えようとしています。

これにより、障害を持つ方々が自信を持って学び続けることができる環境が整備されています。

学習障害や発達障害を持つ方々にとって、「すらら」は理想的な学習支援ツールであると言えます。

料金面でも配慮が行われており、より多くの方々が利用しやすい環境が整備されています。

今後も、より多くの人々が「すらら」を通じて、充実した学びの機会を得られることを期待しています。