すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

不登校の生徒にとって、「学校に通えなくても学びを継続できる方法があるかどうか」は大きな課題です。

学校に行かなくても、学習の機会を確保し、学習状況を適切に証明できれば、出席扱いとして認められる場合があります。

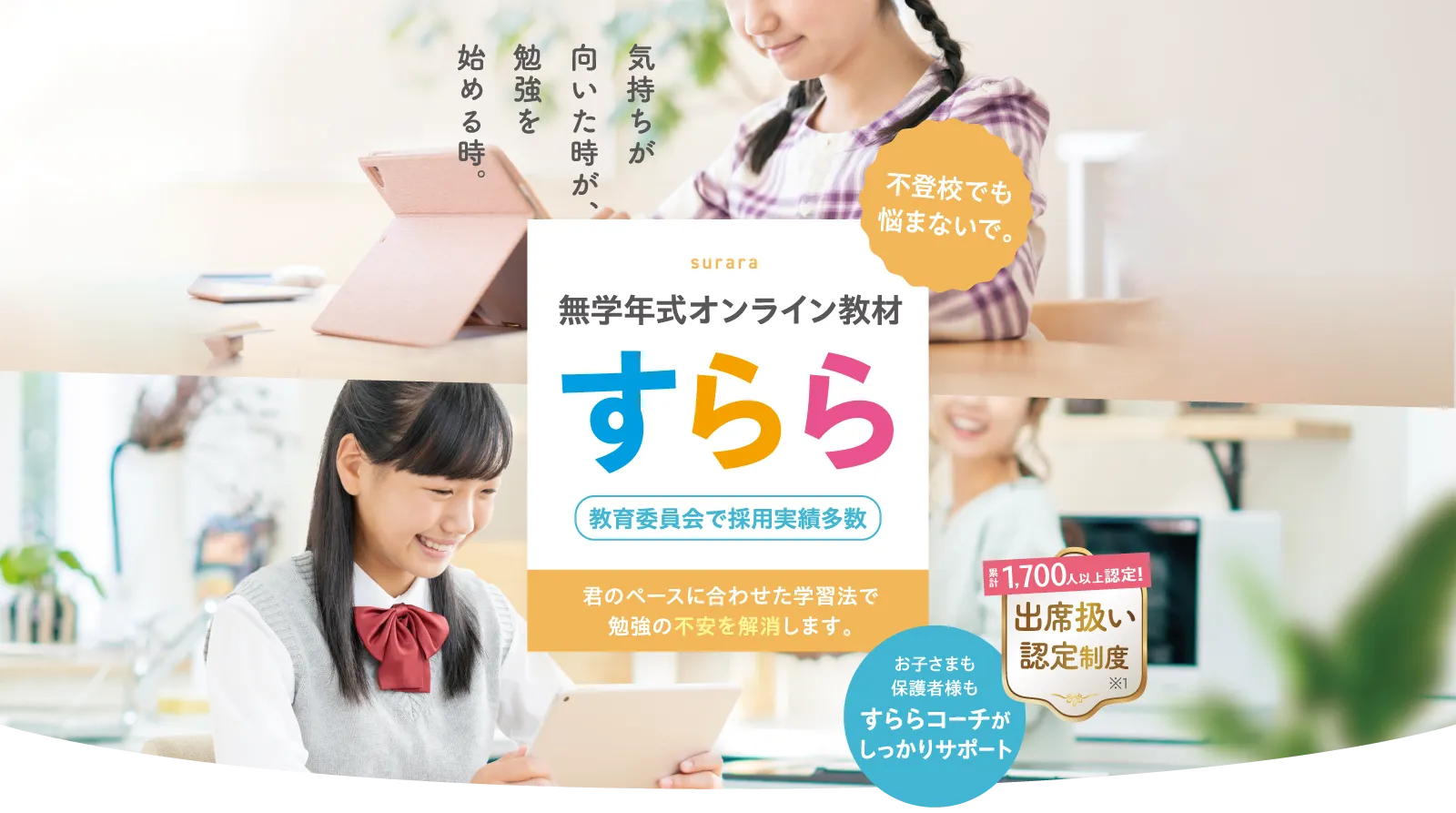

そこで注目されているのが、オンライン学習システム「すらら」です。

すららは、インターネットを活用した学習教材で、小学生から高校生まで幅広く対応しています。

このシステムは、文部科学省の「ICTを活用した家庭学習」として認められており、不登校の生徒が利用することで出席扱いになる可能性があります。

しかし、ただオンラインで学習するだけではなく、学校側に認められるための条件を満たすことが重要です。

では、なぜすららは出席扱いとして認められやすいのでしょうか?その理由には、学習の質や学習記録の管理、個別最適な学習計画の提供など、いくつかのポイントがあります。

本記事では、すららが出席扱いになる理由について詳しく解説していきます。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが出席扱いとして認められる理由の一つは、学習の質が高く、学習履歴の記録がしっかりと管理されている点です。

すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した学習活動」に該当し、単なる動画視聴型の学習ではなく、インタラクティブな学びを提供しています。

学習内容は、生徒の理解度に応じて進められるため、個々の学力や習熟度に合わせた指導が可能です。

また、AIを活用した学習分析機能により、どの単元をどのくらい学習したのか、どの程度理解しているのかを客観的に把握できます。

これにより、生徒がきちんと学習していることを証明しやすく、学校側も出席扱いとして認めやすいのです。

さらに、すららには学習時間や進捗状況を記録する機能があり、学校に提出できるレポートを作成することもできます。

これにより、学校側は生徒の学習状況を正確に把握することができ、出席日数の管理もしやすくなるのです。

こうした理由から、すららは不登校の生徒でも出席扱いになりやすいオンライン学習ツールの一つといえるでしょう。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららが出席扱いとして認められやすい大きな理由の一つが、学習履歴が客観的なデータとして残ることです。

すららには学習時間や進捗状況、理解度などを細かく記録する機能があり、これらを基に「学習記録レポート」を作成することができます。

このレポートは、学校に提出することで、生徒がどのような学習を行っているかを客観的に示す証拠となります。

通常、不登校の生徒が出席扱いを認めてもらうためには、学習状況を詳細に報告する必要があります。

しかし、家庭での学習だと、どの教材をどれだけ学習したのかを証明するのは難しいことが多いです。

その点、すららはデジタル記録が残るため、学校側も学習の実態を把握しやすく、出席扱いの申請がスムーズに進むケースが増えています。

また、学校側が求める情報を明確に示せることで、担任の先生や校長先生が「出席扱い」として判断しやすくなるのもメリットの一つです。

このように、すららの「客観的な学習記録レポート」は、不登校の生徒が学校とのつながりを維持するための重要な要素となります。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

すららのもう一つの大きな利点は、学習状況が自動的に可視化されるため、保護者の手間を大幅に軽減できる点です。

一般的に、不登校の生徒が家庭学習をする場合、保護者が学習の進捗を管理し、学校へ報告しなければなりません。

しかし、これは時間も手間もかかる作業で、特に共働きの家庭では大きな負担になります。

すららでは、生徒が学習を進めると、その記録が自動的に蓄積され、レポートとして出力できる仕組みになっています。

保護者が手動で学習状況を記録する必要がなく、学校への提出も簡単に行えます。

これにより、保護者の負担が減るだけでなく、学校側も「確実に学習が行われている」という証拠を容易に確認できるため、出席扱いとして認めやすくなるのです。

さらに、すららのようにデジタルで学習状況を可視化できるシステムは、学校側にとっても「安心材料」となります。

不登校の生徒を出席扱いとする場合、学校側には一定の責任が伴います。

そのため、「学習がきちんと行われている」と確信できるデータがあることは、学校側にとっても大きなメリットです。

こうした点が評価され、すららは出席扱いとして認められやすいのです。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららが出席扱いとして認められるもう一つの理由は、生徒一人ひとりに合った学習計画が立てられ、継続的なサポートがあることです。

不登校の生徒は、学習の遅れや学習習慣の定着に不安を抱えていることが多いため、画一的な学習方法ではなく、個別にカスタマイズされた学習計画が必要になります。

すららでは、AIを活用したアダプティブ・ラーニング機能により、生徒の理解度や進捗に応じた最適な学習カリキュラムを提供できます。

例えば、苦手な単元を重点的に学習したり、得意な分野はスムーズに進めたりすることで、無理なく学習を継続できる仕組みになっています。

また、学習計画は随時調整可能で、生徒のペースに合わせた学びをサポートできるのも特徴です。

さらに、すららには「コーチ」と呼ばれる学習サポートの専門スタッフがついており、生徒が学習に対するモチベーションを維持できるよう支援してくれます。

不登校の生徒にとって、孤独感や自己管理の難しさは大きな課題ですが、こうした継続支援があることで、安心して学習を続けられる環境が整うのです。

このように、すららは単なるオンライン教材ではなく、個別に最適化された学習環境とサポート体制が整っているため、出席扱いとして認められやすいのです。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

すららの大きな特徴の一つが、学習の「計画性」と「継続性」を両立できる点です。

不登校の生徒にとって、自己管理の難しさは大きな課題となります。

自分のペースで学べるオンライン教材は多くありますが、学習を継続するためのサポートがなければ、途中で挫折してしまうことも少なくありません。

すららでは「コーチ」と呼ばれる専門スタッフが、生徒一人ひとりに寄り添い、学習計画を立てたり、進捗を確認したりする役割を担っています。

このサポートがあることで、単に学習するだけでなく、「どのように学びを進めていくのか」という計画性が生まれ、目標を持って取り組みやすくなります。

また、定期的なフィードバックを受けることで、「やるべきことが明確になる」「勉強のリズムがつかめる」といったメリットがあり、学習の継続につながるのです。

こうした計画的な学習の進め方や、継続して取り組んでいることを、学校側に客観的に示せる点も、すららが出席扱いとして認められやすい理由の一つです。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららには、学習計画の作成から実行までをサポートしてくれる「専任コーチ」がついています。

不登校の生徒は、学校に通っていないことで「何から始めればいいのかわからない」「どのくらい学習すればいいのか見当がつかない」といった悩みを抱えることが少なくありません。

すららのコーチは、そうした生徒の状況を理解し、個々に合った学習計画を作成してくれます。

たとえば、「まずは基礎固めをしてから応用問題に進める」「苦手科目を重点的に学ぶ」「毎日決まった時間に勉強する習慣をつける」など、目標設定を明確にしてくれるため、生徒自身も取り組みやすくなります。

さらに、定期的にコーチが学習状況をチェックし、進捗に応じて計画を調整してくれるのも大きなポイントです。

計画を立てるだけでなく、「今の学習状況に合わせて微調整する」「モチベーションが落ちているときには励ましてくれる」など、長期的な視点で学習をサポートしてくれるため、継続的に学びを続けやすくなります。

こうした支援があることは、学校側にとっても「学習がしっかり管理されている」という安心材料となり、出席扱いとして認めやすくなるのです。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

すららが不登校の生徒に適している理由の一つに、「無学年式」の学習システムがあることが挙げられます。

一般的な学習教材は、学年ごとに学ぶ内容が決まっていますが、不登校の生徒は学校の授業ペースと一致しないことが多いため、既存のカリキュラムに合わせるのが難しい場合があります。

すららは無学年式のため、生徒が自分の理解度に合わせて学習を進めることができます。

たとえば、数学が得意な生徒は学年を超えて先取り学習ができ、逆に苦手な科目は学年を下げて基礎からやり直すことも可能です。

この柔軟な学習スタイルにより、「学習の遅れが気になる」「どこから学び直せばいいかわからない」といった悩みを解決しやすくなります。

また、学習の進捗がデータとして記録されるため、学校側に「どの範囲を学習したか」「どれくらいの理解度があるか」を報告しやすいのもメリットです。

生徒が自分のペースで学べるだけでなく、学校側も学習の実態を把握しやすくなるため、出席扱いとして認められやすくなります。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

不登校の生徒が学校とつながりを持ちながら学習を進めるためには、「家庭・学校・すらら」の三者がしっかりと連携することが重要です。

単にオンライン学習を行うだけでは、学校側が生徒の学習状況を把握しにくく、出席扱いとして認められないこともあります。

すららでは、学習記録のレポートを学校側に提出することができ、家庭と学校の橋渡しの役割を果たしてくれます。

保護者が生徒の学習状況を確認できるのはもちろん、担任の先生や学校側の担当者とも共有することで、学習の進捗を把握しやすくなります。

また、すららのコーチが学習計画をサポートすることで、家庭だけではなく専門的な視点からのアドバイスを受けられるのも強みです。

これにより、家庭だけに学習管理の負担がかからず、学校と協力しながら学びを継続できる環境が整います。

このように、家庭・学校・すららが連携することで、生徒の学習状況を明確にし、出席扱いとして認められる可能性を高めることができるのです。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

不登校の生徒が「出席扱い」を認めてもらうためには、学校に対して適切な書類を提出する必要があります。

しかし、どのような書類が必要なのか、どのように準備すればよいのかを保護者が一から調べるのは大変な作業です。

すららでは、この手続きをスムーズに進めるため、必要書類の準備方法について詳しく案内してくれます。

出席扱いとして認められるためには、文部科学省が示す基準を満たし、学校側が納得できる学習状況を証明することが重要です。

すららでは、その基準を踏まえた上で、どのような書類を揃えればよいのかを具体的に説明し、スムーズな申請をサポートしてくれます。

また、学校ごとに求められる書類が異なる場合もあるため、すららのサポートを受けながら進めることで、抜け漏れなく準備ができます。

保護者にとっても、「どうすれば学校に認めてもらえるのか」という不安を解消できるため、安心して手続きを進められるのが大きなメリットです。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららでは、学習の進捗を記録した「学習レポート」を学校に提出することで、出席扱いを認めてもらいやすくなります。

しかし、どのようなフォーマットで提出すればよいのか、どの項目を記載すべきなのかを保護者や生徒が判断するのは難しいこともあります。

その点、すららには専任コーチがついており、学習レポートの作成をしっかりとサポートしてくれます。

すらら独自のフォーマットを用意してくれるため、必要な情報を正しく記入しやすく、学校側にもわかりやすい形で提出することができます。

また、提出にあたってのアドバイスや、学校側からのフィードバックに応じた調整もサポートしてくれるため、「しっかりと学習していることを証明できるか不安」という保護者の悩みも解消できます。

こうしたフォロー体制が整っていることで、学校との連携がスムーズになり、出席扱いの申請が通りやすくなるのです。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

不登校の生徒が出席扱いとして認められるためには、家庭だけでなく学校との連携が欠かせません。

しかし、学校側とのやり取りに不安を感じる保護者や生徒も少なくありません。

特に、「学校に相談しても、どのように進めればよいのかわからない」「担任の先生にどう話せばよいのか不安」といった悩みを持つ家庭は多いです。

すららでは、こうした学校とのコミュニケーションを円滑にするためのサポートを行っています。

担任の先生や校長先生と連絡を取る際に、どのように説明すればよいのか、何を伝えるべきなのかといったアドバイスを受けることができます。

また、学校によっては、すららを利用した出席扱いの前例がない場合もあります。

そのような場合でも、すららのサポートを受けながら進めることで、学校側に理解してもらいやすくなります。

学校との橋渡しをしてくれるこのサポートは、保護者にとっても大きな助けとなるでしょう。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららが出席扱いとして認められやすい理由の一つに、文部科学省が示す「ICTを活用した学習支援」の対象教材として認められていることがあります。

不登校の生徒が学校に行かずに学習を進めるためには、単なる自宅学習ではなく、教育機関が納得できる形で学びの証拠を示す必要があります。

すららは、文部科学省が推奨する「オンライン学習の活用」に合致しており、多くの学校で出席扱いとして認められた実績があります。

特に、学習履歴の記録がしっかりと残る点や、専任コーチによる学習支援が受けられる点は、学校側にとっても安心材料となっています。

また、すららは単なる映像授業ではなく、生徒の理解度に応じて進められるインタラクティブな学習システムを採用しています。

そのため、ただ一方的に学習するのではなく、「しっかりと理解しながら進めている」という証拠を示しやすく、学校側も出席扱いとして認めやすくなるのです。

このように、すららは文部科学省の方針に沿った学習支援ツールとしての信頼性が高く、不登校の生徒にとって安心して利用できる教材といえます。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、全国の多くの教育委員会や学校と連携し、不登校の生徒を支援する取り組みを行っています。

近年、不登校の児童・生徒の増加に伴い、各自治体や学校も「学校以外での学習」をどのように支援するかを模索しています。

その中で、すららは実績を積み重ね、多くの自治体や学校で活用されるようになりました。

実際に、すららを導入している教育委員会では、「不登校支援プログラム」として正式に採用されているケースもあります。

学校側がすららを通じて学習状況を確認できるシステムが整っているため、担任の先生や学校の担当者も生徒の学習進捗を把握しやすくなっています。

また、学校側との連携が強化されることで、出席扱いとして認められるハードルが下がるというメリットもあります。

教育委員会や学校がすららを正式に導入している場合、すでに活用実績があるため、新たに利用を開始する生徒や保護者もスムーズに学校と連携しやすくなります。

このように、すららは全国規模で不登校支援の実績を持つ教材として、多くの教育機関で信頼されているのです。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、公式に「不登校支援教材」として認められ、多くの自治体や学校で活用されています。

文部科学省が定める「ICTを活用した学習支援」の枠組みに適合し、家庭学習の一環として認められるケースが増えていることが、その証拠です。

特に、すららは「オンライン教材を活用した学習が、学校の授業と同等の価値を持つもの」として評価されることが多く、学校側が出席扱いとして判断しやすい仕組みが整っています。

生徒一人ひとりの学習状況をデータとして記録し、必要な学習支援が提供されるため、学校側も「この生徒は継続的に学んでいる」と確信を持ちやすいのです。

また、すららは過去に多数の学校で導入され、実際に不登校生徒の学習支援に貢献してきた実績があります。

すでに前例があることは、学校側にとっても「導入しやすい」「認めやすい」要因となります。

こうした公式の立場や実績があることで、すららを利用する生徒は安心して学習を続けられ、学校側も出席扱いとして認めることが容易になるのです。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

出席扱いとして認められるためには、「学習環境が学校に準ずるレベルであること」が重要な要素になります。

すららは、単なる自宅学習教材ではなく、学校の授業と同等の学習環境を提供できる仕組みを持っているため、学校側が認めやすい教材の一つです。

まず、すららは単に授業動画を視聴するだけではなく、AIによる個別最適化学習が可能な点が特徴です。

生徒一人ひとりの学力や理解度に応じたカリキュラムが自動的に調整されるため、「その場限りの学習」ではなく、計画的な学びが実現できます。

このように、すららは学習の質が高く、学校の授業と同等以上の学習成果が期待できるため、学校側も「学校に準ずる学習環境」として判断しやすいのです。

また、学習記録が詳細にデータ化され、学校側が進捗を確認しやすい点も大きなメリットです。

これにより、「どの科目をどのくらい学習したか」「理解度はどの程度か」といった情報を明確に示すことができ、学校の授業と同じように、学習が管理されていることを証明できます。

さらに、すららの学習支援体制には、専任コーチのサポートが含まれており、生徒が一人で学ぶのではなく、適切な指導を受けながら学習を継続できる仕組みが整っています。

これにより、学校側も「単なる自習」ではなく、指導を受けながら学んでいることを認識しやすく、出席扱いとして認める判断がしやすくなるのです。

このように、すららは「学校に準ずる学習環境」を整えており、その実績やサポート体制があることで、出席扱いとして認められやすいのです。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららが出席扱いとして認められやすい大きな理由の一つは、その学習内容が学校の「学習指導要領」に沿っていることです。

日本の学校教育では、文部科学省が定める学習指導要領に基づいて授業が行われます。

そのため、家庭学習やオンライン学習を出席扱いと認めてもらうためには、「学校と同じ内容を学んでいる」ことを証明する必要があります。

すららは、小学生から高校生までの主要科目(国語・数学・英語・理科・社会)をカバーしており、そのカリキュラムはすべて学習指導要領に準拠しています。

これにより、生徒が自宅で学習を進めていても、学校の授業と同じ範囲を学ぶことができ、学習の遅れを防ぐことが可能です。

また、学校の先生や教育委員会がすららの学習内容を確認した際にも、「学校で学ぶべきことを適切に学習している」と判断しやすくなります。

さらに、すららは無学年式の学習システムを採用しているため、生徒の理解度に応じて柔軟に学習を進めることができます。

たとえば、数学が苦手な場合は前の学年の単元に戻って学び直すことができ、得意な科目は学年を超えて先取り学習を進めることも可能です。

こうした柔軟な学習スタイルを持ちながらも、学習指導要領に準拠したカリキュラムが用意されているため、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなるのです。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

学校の授業では、単に学ぶだけでなく、先生からの評価やフィードバックを受けながら理解を深めていくことが重要です。

そのため、出席扱いとして認められるためには、「どれだけ学習したか」だけでなく、「どの程度理解できているか」を示すことも必要になります。

すららでは、この学習評価とフィードバックの仕組みがシステム化されており、学習状況を客観的に証明しやすくなっています。

すららの学習システムでは、各単元ごとに理解度を確認するテストや問題演習が組み込まれています。

生徒が問題を解くと、即座に採点され、正解・不正解だけでなく、なぜ間違えたのか、どこを復習すればよいのかといった具体的なフィードバックが表示される仕組みになっています。

このような学習評価のシステムがあることで、単に学習時間を積み重ねるだけでなく、「本当に理解できているかどうか」を確認しながら学習を進めることができます。

また、すららの学習記録には、どの科目・単元をどれだけ学習したか、どの問題を正解・不正解だったかといったデータが詳細に記録されます。

これにより、学校側に「生徒がどのように学習し、どの程度理解できているか」を報告しやすくなります。

学校の先生が生徒の進捗を確認する際にも、こうした具体的なデータがあることで、「しっかりと学習している」という証拠を示すことができ、出席扱いの判断をスムーズに進めることが可能になります。

このように、すららは「学習の評価」と「フィードバック」をシステムとして組み込んでいるため、単なる家庭学習ではなく、学校の授業と同じように「学びの質」が担保されています。

これが、学校側が出席扱いを認めやすくなる理由の一つなのです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

不登校の子どもを持つ家庭にとって、「学校に通えなくても学習の遅れを取り戻せるか」というのは大きな悩みの一つです。

そんな中で注目されているのが、オンライン学習教材「すらら」です。

すららは、自宅で学習を進めることができるだけでなく、一定の条件を満たせば学校の出席扱いとして認められる可能性があります。

文部科学省のガイドラインによれば、学校長の判断のもと、ICTを活用した学習が適切であると認められた場合、出席日数として計算されることがあるのです。

しかし、すべてのケースで自動的に出席扱いになるわけではありません。

申請には学校との連携が不可欠であり、手続きの進め方によって結果が大きく変わることもあります。

そのため、事前に申請の流れをしっかりと把握し、どのように学校へ相談すればよいのかを理解しておくことが大切です。

本記事では、すららを利用して出席扱いを申請するための具体的な方法を解説します。

まずは、どのように学校と話を進めていけばよいのか、申請の基本的な流れを見ていきましょう。

申請方法1・担任・学校に相談する

すららを利用して出席扱いを申請するためには、まず担任の先生や学校と相談することが大切です。

文部科学省の方針では、オンライン学習を活用した出席扱いは学校長の判断によるため、まずは学校側の理解を得る必要があります。

最初の相談では、子どもの学習状況や不登校の理由を説明し、すららをどのように活用したいのかを伝えることが重要です。

相談の際には、すららの学習内容や実績を示す資料を持参すると、学校側の理解を得やすくなります。

また、事前に文部科学省のガイドラインや、過去に出席扱いとして認められた事例を調べておくと、よりスムーズに話を進めることができます。

学校によってはオンライン学習の出席扱いに対する対応が異なるため、慎重に進めることが求められます。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

すららを利用して出席扱いを申請する際には、必要な書類や条件を事前に確認しておくことが大切です。

文部科学省のガイドラインでは、オンライン学習を出席扱いとするためには、学校側の承認が必要とされています。

そのため、学校ごとに求められる書類や条件が異なる場合があります。

申請をスムーズに進めるためにも、事前にどのような準備が必要なのかを把握しておきましょう。

一般的に、出席扱いの申請に必要とされる書類としては、保護者が作成する申請書、学習計画書、学習の記録などが挙げられます。

また、学校によっては、すららの利用履歴や学習の進捗を示す資料を求められることもあります。

さらに、場合によっては医師の診断書や意見書が必要になることもありますので、次の項目で詳しく見ていきましょう。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

出席扱いの申請において、学校から医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。

これは、特に精神的な理由や病気によって不登校になっている場合に必要となることが多いです。

診断書や意見書は、子どもの状態を学校側に適切に理解してもらうための重要な資料となります。

診断書には、不登校の原因となっている病状や症状、学習環境の必要性についての記載が求められることがあります。

例えば、発達障害や適応障害、うつ症状などで通学が困難な場合、医師の意見書があることで、学校側もオンライン学習の必要性をより納得しやすくなります。

そのため、申請を進める前に、医師と相談し、どのような内容の書類が必要なのかを確認しておくとよいでしょう。

ただし、すべてのケースで診断書が必要なわけではなく、学校によっては保護者の説明や学習計画書のみで申請が認められる場合もあります。

必要な書類については、事前に学校側と相談し、無駄なく準備を進めることが大切です。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

出席扱いの申請を進めるにあたり、不登校の理由によっては診断書の提出が求められる場合があります。

特に、病気や精神的な理由で学校に通えない場合、学校側が客観的な判断を下すために診断書の提出を必要とすることがあるのです。

診断書が求められるケースとしては、うつ病、適応障害、発達障害、強いストレスによる体調不良などが挙げられます。

学校側としても、不登校の背景を理解し、適切な対応を取るために診断書の内容を参考にすることが多いです。

そのため、事前に学校に確認し、必要な書類を準備しておくことが重要です。

また、診断書がなくても出席扱いの申請が認められるケースもあるため、学校の対応に応じて臨機応変に進めていくとよいでしょう。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

診断書が必要な場合は、精神科・心療内科・小児科などの医療機関で作成してもらうことになります。

診断書には、単に「不登校の状態」であることを記載するだけでなく、「学習の継続が望ましい」ことが明記されていると、学校側もオンライン学習を活用する必要性を理解しやすくなります。

医師に診断書を依頼する際には、子どもの具体的な状況を説明し、どのような内容を記載してもらうべきかを相談するとよいでしょう。

例えば、「集団生活に強い不安を感じるが、個別学習であれば学習意欲を維持できる」「学校への通学は難しいが、家庭でのオンライン学習なら可能」といった内容があると、学校側も判断しやすくなります。

また、医師によっては診断書の作成に時間がかかることもあるため、早めに相談することが大切です。

診断書の提出が求められるかどうかは、学校によって異なるため、事前に学校と話し合い、必要な準備を進めるようにしましょう。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

出席扱いの申請を進める上で、すららの学習記録を提出することが求められる場合があります。

これは、学校側が「実際に学習が継続されているか」を判断するための重要な資料となるため、申請の際には必ず準備しておきましょう。

すららでは、学習履歴がシステム上に記録されるため、どの教科をどのくらい学習したのかを具体的に示すことができます。

提出する際には、スクリーンショットを印刷したり、データをPDF化して学校に共有したりする方法が考えられます。

また、単に学習時間を示すだけでなく、「どの単元を学習したのか」「どのように理解を深めたのか」なども補足すると、学校側も納得しやすくなります。

学習記録を提出するタイミングは、学校によって異なりますが、申請時に合わせて提出することが一般的です。

また、定期的に学習状況を報告するよう求められることもあるため、学校と相談しながら進めるとよいでしょう。

すららを活用して出席扱いを申請する場合、こうした学習の証拠をしっかりと残しておくことが、認められるための大きなポイントとなります。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららを利用した学習が出席扱いとして認められるためには、学習の実績をしっかりと記録し、学校に提出することが重要です。

そのために活用できるのが、すららの「学習進捗レポート」です。

このレポートには、学習した教科や単元、学習時間、達成度などの情報が記載されており、学校に対して具体的な学習状況を示す資料として役立ちます。

レポートは、すららのシステムからダウンロードすることができ、担任の先生や校長先生に提出することで、学習が継続的に行われていることを証明できます。

ただデータを提出するだけでなく、どのような学習を行い、どのように理解を深めているのかを説明すると、学校側の納得を得やすくなります。

提出方法については、印刷して持参するか、PDFファイルとして送付するなど、学校側と相談しながら決めるとスムーズです。

提出後も継続的に学習状況を報告することで、より確実に出席扱いとして認められる可能性が高まります。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

出席扱いの申請を進めるには、学校側で「出席扱い申請書」を作成することが必要です。

この書類は、すららを利用した学習が適切に行われていることを証明するためのものであり、学校によってフォーマットや必要な項目が異なる場合があります。

一般的には、児童・生徒の基本情報、不登校の理由や状況、学習計画、進捗確認の方法、出席扱いとして認める期間や条件などが記載されることが多いです。

申請書の作成は学校側が行うものですが、保護者のサポートが不可欠です。

特に、学習計画の詳細や、どのように学習を進めているのかについては、保護者が説明しなければならない場面が多くあります。

また、学校側が作成した申請書を確認し、必要に応じて修正を依頼することも大切です。

申請書が適切に作成され、学校側の了承を得ることで、出席扱いの申請が正式に進められるようになります。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

出席扱いの申請は、学校への提出だけで完了するものではなく、最終的には学校長や教育委員会の承認が必要になります。

文部科学省のガイドラインでは、出席扱いの可否は学校長の判断によるとされているため、学校との連携をしっかりと取ることが重要です。

学校長が、すららを利用した学習が適切であると判断し、条件を満たしていると認めた場合に、正式に出席扱いとして認められることになります。

承認を得るためには、学校側が出席扱いの基準を満たしていると判断できるように、適切な書類を提出し、学習の継続性を示すことが必要です。

学習進捗レポートや申請書だけでなく、学習計画の詳細な説明や、どのように学習を進めているのかを具体的に伝えることで、承認を得やすくなります。

また、場合によっては教育委員会の確認が必要になることもあるため、事前に学校側と相談しながら、必要な手続きを進めていくことが大切です。

承認が得られた後は、すららを利用した学習が正式に出席として認められるため、引き続き学習を継続し、学校に対して定期的に学習状況を報告することが求められます。

学校との信頼関係を築きながら、スムーズに申請を進めていくことが、出席扱いを実現するための重要なポイントになります。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

すららを利用した学習を出席扱いにするためには、最終的に学校長の承認が必要になります。

文部科学省のガイドラインでは、オンライン学習を出席扱いとするかどうかの判断は学校長の裁量に委ねられているため、学校との協力が不可欠です。

担任の先生や教務主任と相談しながら、学習計画や進捗を説明し、学校長が納得できる形で申請を進めることが大切です。

学校長の承認を得るためには、学習進捗レポートや学習計画書を適切に提出し、すららを通じた学習が十分に行われていることを証明する必要があります。

学校側が定める出席扱いの基準を満たしているかどうかが判断のポイントとなるため、事前に確認し、必要な書類を整えることが重要です。

また、学校長が不安に感じる点については、保護者が積極的に説明し、理解を得られるよう努めることが求められます。

承認が下りると、すららでの学習が正式に出席扱いとなり、学校の出席日数としてカウントされるようになります。

しかし、一度承認されたとしても、学習の継続が必要であることには変わりありません。

定期的に学習の進捗を報告し、学校と連携を取りながら学びを続けることが重要になります。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

学校によっては、出席扱いの申請が教育委員会の確認を経る必要がある場合があります。

この場合、学校側だけでなく、教育委員会とも連携しながら手続きを進めることが求められます。

地域によってルールが異なるため、事前に学校と相談し、どのような流れで進めるのかを確認することが大切です。

教育委員会への申請が必要な場合、学校側が主導して手続きを行うことが多いですが、保護者としてもサポートが求められます。

必要な書類の準備や、すららを利用した学習の実績を示す資料の提供など、できる限りの協力を行うことがスムーズな申請につながります。

教育委員会が求める条件を満たすために、追加の書類提出や説明が必要になることもあるため、柔軟に対応できるよう準備をしておくとよいでしょう。

教育委員会の承認が下りた場合、正式にすららを利用した学習が出席扱いとして認められます。

ただし、承認が得られるまでに時間がかかることもあるため、余裕を持って申請を進めることが大切です。

学校と密に連携を取りながら、確実に手続きを進めていきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

不登校になると、学校へ通えないことで学習の遅れや進路への不安を感じることが多くなります。

特に、中学・高校では出席日数が成績や進学に影響を与えるため、長期間学校を休むことに対して保護者も子ども自身も大きなプレッシャーを抱えがちです。

しかし、文部科学省の「ICTを活用した学習の出席扱い制度」により、一定の条件を満たせばオンライン学習を利用しても出席と認められるケースがあります。

すららは、この制度を活用できるオンライン教材のひとつです。

すららを利用することで、学校の授業に出られなくても学習を継続しながら出席扱いを認めてもらえる可能性があります。

これにより、出席日数が不足して進級や受験に影響が出るリスクを減らせるため、不登校の子どもや保護者にとって大きな安心材料となります。

また、すららはゲーム感覚で学べるインタラクティブな学習システムを採用しており、勉強が苦手な子どもでも取り組みやすい点が特徴です。

さらに、個々の理解度に応じた学習ができるため、無理なく学習を進めることができます。

本記事では、すららを活用することで出席扱いを認めてもらうメリットについて詳しく解説していきます。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

不登校になると、学校の授業を受ける機会が減るため、どうしても出席日数や成績に影響が出やすくなります。

特に、公立高校を受験する際には中学校の内申点が重要視されるため、不登校が続くことで内申点が大きく下がってしまうこともあります。

しかし、すららを活用して出席扱いを認めてもらうことで、学校の授業に出席したとみなされ、欠席日数を減らすことができます。

内申点は、成績だけでなく授業への取り組みや提出物の状況なども加味されるため、完全にカバーできるわけではありませんが、出席扱いになることで「継続的に学習に取り組んでいる」という評価につながることが期待できます。

また、先生との連携をしっかり取ることで、提出物や学習態度の評価が向上することもあります。

その結果、内申点の大幅な低下を防ぎ、希望する進路の選択肢を広げることができるのです。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

不登校が続くと、出席日数が不足し、内申点の評価が下がる可能性が高くなります。

特に、中学校では内申点が高校受験に直結するため、出席日数が少ないことが不利に働くことがあります。

しかし、すららを活用して出席扱いを認めてもらえれば、欠席日数を抑えることができ、成績評価に与える影響を軽減できます。

また、内申点は単に成績だけでなく、学習態度や授業への取り組み姿勢も評価の対象となります。

すららを利用しながら自主的に学習を続けていることを学校側に報告し、適切な対応をとることで、学習意欲があると評価される可能性が高くなります。

その結果、完全に通学できなくても、努力の姿勢を見せることで内申点の評価を大きく落とさずに済むのです。

中学・高校進学の選択肢が広がる

出席日数の不足は、進学時の選択肢を狭める要因のひとつです。

公立高校の多くは、内申点を入試の合否判定に利用しており、出席日数が極端に少ないと評価が下がり、希望する学校を受験しにくくなることがあります。

しかし、すららを利用して出席扱いを認めてもらえれば、内申点の低下を防ぎ、より多くの進学先を選べる可能性が高まります。

また、高校進学後も学習の遅れを取り戻しやすいという点でもメリットがあります。

不登校の期間が長くなると、「勉強についていけないのではないか」という不安が強くなりますが、すららを活用することで継続的に学習ができるため、高校入学後の学習にもスムーズに取り組めるでしょう。

その結果、進学先の選択肢を増やすだけでなく、進学後の学習にも自信を持てるようになります。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校期間が長くなると、「勉強が遅れてしまった」「もう追いつけないのではないか」と不安に感じることが増えてきます。

特に、授業が進むスピードが速い学校では、一度遅れると追いつくのが難しく、学習意欲を失ってしまうこともあります。

しかし、すららを利用すれば、自分のペースで学習を進めることができるため、遅れを取り戻しやすくなります。

すららの特徴のひとつは、学年をまたいで学習できる点です。

例えば、中学2年生の内容がわからない場合でも、中学1年生の範囲に戻って学び直すことができます。

そのため、「理解できないまま次に進んでしまう」ということがなく、自分の理解度に合わせた学習が可能になります。

これにより、学習の遅れを感じることなく、少しずつでも確実に前進できるため、不安を軽減することができます。

さらに、すららではゲーム感覚で学習が進むため、「勉強をしなければならない」というプレッシャーが少なく、自然と学習習慣が身につきやすくなります。

自分の努力が成果につながることで、学ぶことへの自信を取り戻しやすくなり、「もう遅い」と諦めることなく学習を続けることができるのです。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

不登校が続くと、授業に出られないことで「勉強についていけないのでは?」という不安が大きくなります。

学校の授業は一定のペースで進むため、一度遅れてしまうと自力で追いつくのが難しく、ますます学習意欲を失ってしまうこともあります。

しかし、すららを活用することで、自分のペースで学習を進められるため、授業の遅れを気にしすぎる必要がなくなります。

すららの大きな特徴は、学年を超えて自由に学習できることです。

たとえば、中学2年生の内容が難しいと感じた場合は、中学1年生の範囲に戻って復習することが可能です。

理解が不十分なまま次の単元に進むことがないため、無理なく基礎を固めながら学習を進めることができます。

また、動画やアニメーションを使った解説が多いため、教科書だけでは理解しにくい内容も直感的に学ぶことができます。

このように、すららで継続的に学習を進めていけば、「学校の授業に追いつけないかも…」という不安が軽減され、学ぶこと自体を楽しめるようになるでしょう。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

不登校が続くと、どうしても「みんなは学校に行っているのに自分は行けていない」「勉強が遅れている」といった気持ちが強くなり、自己肯定感が低下しやすくなります。

学習の遅れが焦りや不安につながり、それがさらに自信の低下を引き起こすという悪循環に陥ることも少なくありません。

しかし、すららを活用することで「今の自分のペースで学べている」という実感を持つことができ、学習に対する前向きな気持ちを保ちやすくなります。

すららはゲーミフィケーションの要素が取り入れられており、問題を解いたり単元をクリアすることで達成感を得られる仕組みになっています。

そのため、「できた!」という小さな成功体験を積み重ねやすく、自己肯定感を高めるのに役立ちます。

また、すららの学習記録を保護者や先生と共有することで、「きちんと頑張っている」ということが伝わり、子ども自身も安心感を得られます。

勉強の遅れや不登校に対するネガティブな感情を軽減し、「自分はちゃんと学べている」という自信を持てるようになるでしょう。

メリット3・親の心の負担が減る

子どもが不登校になると、親にとっても大きな不安やプレッシャーが生じます。

「このままで進級できるのか?」「勉強の遅れをどうしたらいいのか?」「将来はどうなるのか?」といった悩みが尽きないものです。

特に、学校の勉強が遅れることに対して強い焦りを感じる保護者も多いでしょう。

すららを活用することで、こうした親の負担を軽減することができます。

子どもが学校に行けなくても、すららで学習を続けることができれば「学びが止まってしまうのではないか?」という心配を減らせます。

また、すららには学習の進捗を記録する機能があり、どのくらい勉強が進んでいるのかを客観的に確認できるため、「本当に勉強しているのか?」と不安になることも少なくなります。

さらに、親が無理に勉強を教えたり、塾や家庭教師を探したりする必要がない点も大きなメリットです。

不登校の子どもにとって、親が過度に勉強を促すことがプレッシャーになってしまう場合もありますが、すららを使えば自分のペースで学習できるため、親子の関係にも良い影響を与えます。

親自身の精神的な負担が減ることで、子どもとより穏やかに向き合えるようになるでしょう。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

不登校の子どもにとって、学習の遅れや学校との関係が不安要素になることが多いですが、すららを活用することで、学校・家庭・すららコーチの三者が連携したサポート体制を作ることができます。

一人で不安を抱え込むことなく、周囲の協力を得ながら学び続けられる環境が整うのは、大きな安心材料となるでしょう。

すららには「すららコーチ」と呼ばれる専門の学習サポーターがついており、学習計画の作成や学習習慣の定着をサポートしてくれます。

これにより、親がすべての学習管理をする負担が減り、子どもも「何をどう進めたらいいのかわからない」という不安を感じにくくなります。

また、学校とも適切に連携を取ることで、出席扱いとして認めてもらえるように調整しやすくなるため、安心して学習を進められるようになります。

さらに、家庭では保護者が無理に勉強を教えようとする必要がなくなり、親子の関係がギクシャクするのを防ぐことにもつながります。

学校・家庭・すららコーチの三者が協力することで、子どもは一人で悩むことなく、自分のペースで学習に取り組める環境を整えられるのです。

このサポート体制があることで、不登校であっても学びを止めることなく、前向きに学習を続けられるようになるでしょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららを活用することで、不登校の子どもでも一定の条件を満たせば出席扱いとして認められる可能性があります。

しかし、すべてのケースで自動的に適用されるわけではなく、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

文部科学省は、ICTを活用した学習の出席扱いに関するガイドラインを示していますが、その運用は各学校や教育委員会の判断に委ねられています。

そのため、すららを利用して学習していても、必ずしもすべての学校が出席扱いを認めるとは限りません。

事前に学校側としっかり相談し、どのような手続きや条件が必要なのかを確認しておくことが大切です。

また、出席扱いを認めてもらうためには、単にすららを利用するだけではなく、学習の進捗状況を記録し、定期的に学校へ報告することも求められる場合があります。

本記事では、すららを活用する際の具体的な注意点について詳しく解説していきます。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、学校側の理解と協力が欠かせません。

文部科学省のガイドラインでは、ICTを活用した学習でも一定の条件を満たせば出席扱いにできるとされていますが、その判断は学校ごとに異なります。

まず、学校側にすららの学習システムや活用方法を説明し、どのように学習を進めるのかを理解してもらうことが重要です。

また、学校によっては「週に◯回は担任の先生と面談をする」「学習記録を定期的に提出する」といった追加条件を求められる場合もあります。

これらの条件を事前に確認し、学校と円滑に連携を取ることで、スムーズに出席扱いを認めてもらいやすくなります。

さらに、学校の先生や教育委員会との信頼関係を築くことも大切です。

いきなり「すららを使っているので出席扱いにしてください」と伝えるのではなく、「子どもが学習意欲を持ち続けられる方法を模索している」「すららを使って学習を続けることで、教育の機会を確保したい」といった前向きな姿勢を示すことで、より協力を得やすくなるでしょう。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、学校側に「すららが文部科学省のガイドラインに沿った教材である」ことを理解してもらうことが大切です。

ただ単に「オンライン学習をしている」と伝えるだけでは、学校側が正式な学習手段として認めてくれない可能性があります。

そのため、すららが文部科学省の定める「ICTを活用した学習支援」の基準を満たしていることを丁寧に説明しましょう。

文科省のガイドラインでは、出席扱いと認められるために「学習計画が適切に立てられていること」「学習の進捗状況を確認できること」「学校と定期的な連携が取られていること」などの条件が挙げられています。

すららは、これらの条件を満たす機能を備えており、学習記録の管理や進捗状況の確認が可能です。

こうしたポイントを具体的に説明することで、学校側の理解を得やすくなります。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

すららの出席扱いを認めてもらうには、学校側と十分な話し合いを重ねることが重要です。

担任の先生がすららについて詳しく知らない場合もあるため、必要に応じてすららの公式資料を持参し、学校側に具体的な情報を提供しましょう。

すららの公式サイトには、出席扱いに関する説明資料が用意されているため、それを印刷して持っていくと説明がスムーズになります。

また、出席扱いの判断は担任の先生だけでなく、教頭や校長といった管理職の意見も関わることが多いです。

特に、公立学校では学校単位だけでなく教育委員会の判断が影響することもあります。

そのため、できるだけ早めに教頭や校長にも相談し、学校全体としての方針を確認しておくことが大切です。

相談の際は、単に「出席扱いにしてください」とお願いするのではなく、「子どもが学習を継続できるように支援をお願いしたい」という前向きな姿勢を示すことが、学校側の理解を得るためのポイントになります。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

学校によっては、出席扱いを認める条件として、医師の診断書や意見書の提出を求められる場合があります。

これは、文部科学省のガイドラインにおいて「長期欠席する生徒に対して、学校側が適切な対応を取るために必要な情報を得ることが推奨されている」ためです。

特に、体調不良や精神的な理由で不登校になっている場合、診断書が求められることが多くなります。

医師の診断書には、不登校の原因や現在の状態、学校への登校が難しい理由などが記載されます。

また、場合によっては、医師が「オンライン学習を活用することで学習を継続することが望ましい」といった意見書を作成してくれることもあります。

こうした書類があることで、学校側も合理的な判断をしやすくなり、出席扱いの手続きがスムーズに進む可能性が高くなります。

もし医師の診断書が必要かどうかわからない場合は、事前に学校に確認し、必要な書類を揃えておくと良いでしょう。

また、診断書の内容についても、できるだけ具体的なものを用意してもらうことで、学校側との話し合いを円滑に進めることができます。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

不登校の理由が体調不良や精神的な問題である場合、学校側が出席扱いを認めるための条件として、医師の診断書や意見書の提出を求めることがあります。

これは、学校が生徒の状況を正しく理解し、適切な対応をするために必要な情報を得るためです。

特に、長期間の不登校が続いている場合や、学校への復帰が難しいと判断されるケースでは、医師の意見が重要な判断材料となります。

診断書には、不登校の原因や現在の健康状態、学校へ通えない理由が記載されます。

学校側が出席扱いを認めるかどうかを判断する際、診断書の内容が大きく影響するため、医師と相談しながら適切な書類を準備することが大切です。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

医師の診断書を取得する際は、通院している小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と具体的に伝えることが重要です。

ただ「診断書をください」と依頼するだけでは、医師がどのような内容を記載すればよいのか判断に迷うことがあります。

そのため、「学校に提出するために、不登校の理由や家庭学習の状況を明記してほしい」と説明するとスムーズに進みやすくなります。

また、医師によっては、学校側がどのような情報を求めているのかを把握していない場合もあります。

事前に学校に確認し、診断書に記載すべき内容を明確にしておくと、より適切な診断書を作成してもらいやすくなります。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書を作成してもらう際には、「家庭学習の状況」や「学習意欲」を具体的に説明し、できるだけ前向きな内容を記載してもらうことが重要です。

たとえば、「すららを活用しながら学習を継続している」「家庭での学習時間を確保し、意欲的に取り組んでいる」といった事実を伝えることで、医師が診断書にポジティブな表現を加えることができます。

医師の診断書が「学校への登校は難しいが、家庭学習を継続できている」といった内容であれば、学校側も出席扱いを認めやすくなります。

一方で、「登校が難しく、学習も進められていない」といった記載があると、学校側が「出席扱いにするのは難しい」と判断する可能性が高くなるため、医師と相談しながら、子どもの学習状況を適切に伝えるようにしましょう。

注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、学習時間や学習内容が学校の授業と同じレベルであることが求められます。

文部科学省のガイドラインでは、出席扱いにするためには「ICTを活用した学習が、学校の授業と同等の水準で行われていること」が条件のひとつとされています。

そのため、「ただオンライン学習をしている」というだけではなく、学校のカリキュラムに沿った学習を計画的に進めていることを示す必要があります。

具体的には、「1日あたりの学習時間が学校の授業時間と大きくかけ離れていないこと」「主要教科(国語・数学・英語・理科・社会)をバランスよく学んでいること」「学習の進捗状況を記録し、学校と共有できること」といった点がポイントになります。

すららは、学習の進捗をデータとして記録する機能があるため、学校側に学習状況を報告しやすいというメリットがあります。

また、学校によっては「どのような学習内容を進めたのか」を詳細に確認される場合もあるため、毎日の学習時間や学習した単元をノートやデジタル記録で残しておくと良いでしょう。

学校と定期的に学習状況を共有し、「学習が継続的に行われている」ことを示すことで、よりスムーズに出席扱いを認めてもらえる可能性が高くなります。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、単に自主学習をしているだけでは不十分であり、「学校の授業に準じた学習内容」であることが求められます。

文部科学省のガイドラインでも、「学校の教育課程に沿った形で学習が進められていること」が条件のひとつとして挙げられています。

そのため、「好きな科目だけ勉強する」「問題集を適当に解く」といった形では、出席扱いとして認められない可能性が高くなります。

すららを活用する際も、学校の学習進度を確認しながら、授業内容に沿った形で学習を進めることが重要です。

学校側に「この単元をこの期間で学習しました」と報告できるように、学習記録をしっかり残しておくと良いでしょう。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

出席扱いを認めてもらうためには、学習時間も学校の授業時間に近い形を意識する必要があります。

一般的に、文部科学省の基準では「1日2〜3時間程度の学習時間」が目安とされています。

学校によっては、もう少し短い時間でも認められる場合がありますが、「1日30分〜1時間」など極端に短い時間では、出席扱いとして認められにくくなります。

また、学習時間の管理も重要です。

すららでは学習の進捗を記録する機能があるため、それを活用して「何時間勉強したのか」「どの単元を学習したのか」を可視化すると、学校側に説明しやすくなります。

もし学校が求める学習時間の基準がわからない場合は、事前に確認しておくと安心です。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

出席扱いを認めてもらうためには、特定の教科だけでなく、全教科をバランスよく学習することも求められます。

特に、国語・数学・英語・理科・社会といった主要教科だけではなく、美術・音楽・技術・体育などの副教科にも触れておくことが望ましいとされています。

学校によっては、「主要教科だけ学習していても、総合的な学習時間としては認められない」という方針をとっている場合もあります。

そのため、できる限り幅広い教科に取り組み、「学校での授業に準じた学習が行われている」ことを示すことが大切です。

すららには、主要教科以外のコンテンツは少ないため、副教科の学習方法については、家庭で工夫しながら進める必要があるでしょう。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、学校との定期的なコミュニケーションが不可欠です。

学校側は「生徒が実際に学習を継続しているのか」「適切な進度で学んでいるのか」を把握する必要があるため、学習状況を適宜報告し、進捗を共有することが求められます。

多くの学校では、「定期的な面談」や「学習記録の提出」を条件にしていることが多いため、どのような形で学校と連携を取るべきか、事前に確認しておくことが大切です。

例えば、「月に一度、学習進捗の報告をする」「週に一回、担任の先生とオンラインで学習状況を話し合う」など、学校ごとに求められる対応が異なるため、柔軟に対応できるように準備をしておきましょう。

また、学校側との信頼関係を築くことも重要です。

学習の進捗を適切に報告し、学校と良好な関係を保つことで、よりスムーズに出席扱いを認めてもらいやすくなります。

先生とのコミュニケーションを大切にし、学習状況をオープンに共有することで、子どもが安心して学習を続けられる環境を整えることができるでしょう。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、単に学習を続けるだけではなく、「学校と家庭が学習状況を共有すること」が求められる場合が多いです。

これは、学校側が「生徒が継続的に学習を行っているか」「適切な進度で学習しているか」を確認するための措置です。

特に、公立校では自治体や教育委員会の判断が関わることもあるため、学習の証拠をしっかりと提示できるように準備しておくことが重要です。

学校によっては、「定期的に学習状況を報告すること」を出席扱いの条件としていることもあります。

そのため、学校と良好な関係を築きながら、適切な方法で学習の進捗を共有することが大切です。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららには、学習の進捗状況を記録し、レポートとして出力できる機能があります。

このレポートを活用して、月に1回程度、学校に学習状況を報告すると、学校側も出席扱いを認めやすくなります。

学習レポートには、どの教科をどのくらい学習したのかが記録されているため、「しっかりと学校の授業に準じた学習を進めている」という証拠になります。

学校側にとっても、客観的なデータがあることで状況を把握しやすくなり、よりスムーズに出席扱いの判断を下せるようになります。

学校によっては、提出の頻度を指定されることもあるため、事前に「どのくらいの頻度で学習状況を報告すれば良いか」を確認し、それに応じて対応すると良いでしょう。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

出席扱いを認めてもらうためには、学校側との信頼関係を築くことも大切です。

学校によっては、家庭訪問や面談を通じて、学習状況や生活の様子を確認するケースもあります。

そのため、学校側から「学習状況について詳しく話を聞きたい」と依頼された場合は、できる限り対応するようにしましょう。

家庭訪問や面談の際には、すららの学習レポートを持参し、どのような学習を進めているのかを説明できるとよりスムーズです。

また、子ども自身がどのように学習に取り組んでいるかを話せるようにしておくと、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなります。

学校との良好な関係を維持しながら、定期的な報告や面談に対応することで、より確実に出席扱いを認めてもらえる可能性が高くなります。

学習状況をしっかり伝え、学校と協力しながら進めることで、子どもが安心して学びを継続できる環境を整えていきましょう。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、学校との密な連携が不可欠です。

特に、担任の先生とは定期的に学習状況を共有し、子どもが学習を継続していることを伝えることが重要になります。

学校側に学習の進捗を適切に報告することで、出席扱いをスムーズに認めてもらいやすくなるだけでなく、今後の学習方針について相談しやすくなるというメリットもあります。

連絡手段としては、メールや電話を活用するとスムーズです。

例えば、週に一度、学習の進捗をメールで報告したり、月に一回、担任の先生と電話で直接相談したりする方法が考えられます。

すららの学習レポートを定期的に提出することで、どのような学習をしているのかを具体的に示せるため、学校側も状況を把握しやすくなります。

また、学校側が学習の進捗を把握していないと、出席扱いの判断が遅れたり、継続的に認めてもらえなかったりする可能性があるため、小まめな連絡を心掛けることが大切です。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

すららを活用して出席扱いを認めてもらうには、学校の判断だけでなく、教育委員会への申請が必要になる場合があります。

特に、公立校では、学校単独で出席扱いの判断をするのではなく、最終的な承認を教育委員会が行うケースもあります。

そのため、事前に「教育委員会への申請が必要かどうか」を学校に確認し、必要な手続きを把握しておくことが重要になります。

教育委員会への申請が必要な場合は、学校側と協力しながら準備を進めることになります。

申請にあたっては、学習計画書や学習進捗レポート、医師の診断書などの書類が求められることが多く、それぞれの自治体によって必要な書類が異なるため、早めに確認することが大切です。

申請の流れについても、学校の担当者と相談しながら進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会へ申請をする際には、必要な資料を適切に準備することが求められます。

ただし、どのような資料を提出する必要があるのかは自治体ごとに異なるため、学校と相談しながら進めることが大切です。

教育委員会に提出する資料としては、学習計画書やすららの学習レポート、医師の診断書、保護者の意向書などが挙げられることが多いですが、自治体によっては追加の書類が必要になることもあります。

そのため、事前に学校と話し合い、どのような資料を用意すべきかを確認しながら準備を進めると良いでしょう。

教育委員会とのやり取りは基本的に学校を通じて行われることが多いため、学校と協力しながら進めることがポイントになります。

申請の手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることが重要です。

必要な書類を整えた上で、適切なタイミングで申請を行うことで、出席扱いを認めてもらえる可能性が高くなります。

学校や教育委員会としっかり連携を取りながら、手続きを進めていきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

不登校の生徒にとって、学校に通わずに学習を続ける方法を確保することはとても重要です。

特に、「出席扱い」と認めてもらうことができれば、単位や進級に関する不安を減らすことができます。

そのためには、学校側に「家庭学習でも十分な学習効果がある」ことを証明し、理解を得ることが必要になります。

近年、文部科学省の方針により、オンライン学習を活用した不登校支援が進められており、「すらら」もその一環として多くの学校で導入されています。

しかし、実際に出席扱いを認めてもらうためには、学校に対して適切に働きかけることが欠かせません。

本記事では、すららを活用して出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを詳しく紹介していきます。

学校との交渉をスムーズに進めるためのコツや、押さえておくべき重要な点について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

学校に出席扱いを認めてもらうためには、「すでに他の学校で前例がある」ことを伝えることが大きな助けになります。

学校によっては、オンライン学習を活用した出席扱いに関する情報を十分に持っていない場合があり、「本当にすららで出席扱いになるのか?」と疑問を持つことも少なくありません。

そのため、すでにすららを活用して出席扱いが認められたケースを提示することで、学校側が前向きに検討しやすくなります。

すららは、全国の多くの教育委員会や学校で正式に採用されており、出席扱いの実績も豊富にあります。

実際に、すららの公式サイトや資料には、過去の導入実績や成功事例が掲載されていることがあるため、それらの情報を活用して学校に説明するのが効果的です。

また、文部科学省のガイドラインでも「ICTを活用した家庭学習を出席扱いとすることができる」と明記されています。

こうした公式の方針を示しながら、「すららを利用している他の生徒も出席扱いになっています」とアピールすれば、学校側も納得しやすくなります。

学校側は、前例があることで「これまでに認められた事例があるのなら、うちの学校でも適用できるかもしれない」と考えやすくなります。

そのため、事前にすららの実績や他校での成功事例を調べておき、説明できるように準備しておくことが成功のポイントです。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

学校側に出席扱いを認めてもらうためには、「すららを活用して実際に出席扱いとなった事例」を具体的に示すことが非常に効果的です。

特に、学校がオンライン学習を活用した出席扱いに詳しくない場合や、前例がないことを理由に消極的な対応を取る場合には、「他の学校ではすでに認められている」ことを伝えることで、学校側の理解を得やすくなります。

すららは、全国の多くの教育委員会や学校で導入されており、出席扱いとして認められた実績があります。

例えば、「○○市の公立中学校では、すららを活用した生徒が出席扱いとして認められた」といった具体的な事例を示すことで、学校側に「うちの学校でも導入できるのでは?」と思ってもらいやすくなります。

また、学校側がオンライン学習を取り入れることに不安を感じている場合でも、「他の学校ではすでに導入されており、問題なく運用されている」という情報を提供することで、前向きな検討につながりやすくなります。

そのため、すららの導入実績や具体的な成功事例を調べておき、必要に応じて学校に説明できるよう準備しておくことが重要です。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

学校にすららの活用を認めてもらう際に、口頭で説明するだけではなく、実際の資料を提示することも効果的です。

すららの公式サイトには、導入実績や成功事例が紹介されているため、これらの情報をプリントアウトして持参すると、学校側にとっても説得力が増します。

特に、教育委員会や他の学校での導入事例が掲載されているページを印刷し、校長先生や担任の先生に見せることで、「すでに多くの学校が認めている」という証拠を示すことができます。

こうした資料があると、学校側も検討しやすくなり、話がスムーズに進みやすくなります。

また、学校側がオンライン学習に対して懸念を持っている場合でも、「すららは文部科学省のガイドラインに沿った学習支援ツールであり、多くの学校で出席扱いとして認められている」という点を具体的に伝えることで、不安を払拭しやすくなります。

資料を持参する際には、ただ印刷するだけでなく、どの部分を学校に伝えたいのかを整理し、ポイントを押さえた説明ができるように準備しておくと良いでしょう。

学校側が納得しやすいように、「他の学校での成功事例」と「すららの公式な実績」の2つを組み合わせて説明するのが効果的です。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

学校に出席扱いを認めてもらうためには、「学習の質」や「前例の有無」だけでなく、本人がどれだけ意欲的に取り組んでいるかを伝えることも重要です。

すららは、単に動画を見るだけの教材ではなく、双方向型の学習システムを採用しており、本人の努力次第で大きな学習効果が期待できます。

そのため、「すららを使ってしっかりと勉強したい」という本人の意志を学校側に示すことが、出席扱いを認めてもらうための大きなポイントになります。

学校側が不登校の生徒に対して最も気にしているのは、「この生徒は学習を継続できるのか?」「ただ教材を使うだけでなく、しっかりと学んでいるのか?」という点です。

そのため、「本人がどれだけ前向きに取り組んでいるか」をアピールすることで、学校側の不安を和らげ、出席扱いの判断を後押ししやすくなります。

具体的には、「すららを使って毎日学習を続けていること」「目標を持って取り組んでいること」「学習の記録がしっかりと残っていること」を伝えると効果的です。

また、実際に学習している様子を担任の先生に見せたり、学習の進捗状況をレポートにまとめて提出したりすることで、「本人が本気で学習している」ことを示すことができます。

このように、学校側が納得できる形で本人のやる気を伝えることで、出席扱いとして認めてもらいやすくなります。

次のポイントでは、具体的にどのように「学習の継続性」を証明するかについて解説していきます。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

学校側に出席扱いを認めてもらうためには、「実際に学習を続けられるかどうか」が大きなポイントになります。

そのため、単に学習履歴を示すだけでなく、本人がどのような気持ちで学習に取り組んでいるのかを伝えることが重要です。

効果的な方法の一つが、「本人が書いた学習の感想や目標」を提出することです。

すららで学習を進める中で、「どの単元が面白かったか」「どこが難しく感じたか」「これからどのように勉強していきたいか」などを、簡単な文章でまとめて学校に提出すると、先生も生徒の取り組みを具体的にイメージしやすくなります。

特に、学校側が「この生徒はただ形式的に学習をこなしているのではなく、本当に学ぶ意欲があるのか?」と疑問を持っている場合には、本人の言葉で学習の感想を書いたものを見せることで、「自主的に学んでいる」という証拠になります。

また、「〇〇の単元が苦手だけれど、すららを使って克服したい」「英語のリスニングを強化したい」などの具体的な目標を書くことで、学校側に「意欲的に学習している」という印象を与えやすくなります。

こうしたアプローチによって、出席扱いの申請がよりスムーズに進む可能性が高まります。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

出席扱いを認めてもらう過程で、担任の先生や校長先生と面談を行うケースがあります。

この際に、できるだけ本人も参加し、「自分はすららを活用してしっかり学んでいる」ということを伝えることが重要です。

学校側は、「本人に学習の意欲があるか」「継続的に学習を続けられるか」を慎重に判断します。

そのため、保護者が説明するだけではなく、本人の言葉で「このように勉強しています」「これからも頑張りたいです」と伝えることで、学校側の信頼を得やすくなります。

特に、学校がオンライン学習の出席扱いに対して慎重な姿勢を取っている場合、直接本人が話すことで、「実際に学んでいるんだな」と安心してもらえる可能性が高まります。

無理に堅苦しく話す必要はなく、「すららでこういう勉強をしているのが楽しい」「この単元が苦手だけど、少しずつできるようになってきた」といった具体的なエピソードを交えながら伝えると、より説得力が増します。

また、面談の際には、学習記録や進捗状況を示す資料を持参し、先生と一緒に確認しながら話を進めると、よりスムーズに理解してもらえるでしょう。

学校側とのコミュニケーションを大切にしながら、本人の学習意欲をしっかりアピールすることが成功の鍵となります。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いとして認められるためには、学習の継続が欠かせません。

単発的に勉強するのではなく、「継続的に学習を進められる環境が整っていること」を学校側に示すことで、出席扱いの判断がしやすくなります。

そのためには、無理のない学習計画を立て、「どのように学習を進めていくのか」を具体的に説明できるようにしておくことが重要です。

例えば、「毎日1時間ずつ学習する」「月ごとに目標を決めて進める」「苦手科目は重点的に取り組む」といった計画を立て、それを学校側に伝えることで、継続的な学習の意思をアピールできます。

すららでは、学習の進捗をデータで管理できるため、計画に沿って学習ができているかどうかを確認しやすいのも大きなメリットです。

学習の計画を立てる際には、専任コーチのアドバイスを受けながら、無理なく続けられるスケジュールを作成するのがおすすめです。

また、計画を立てるだけでなく、「どのように達成していくか」を明確にすることも大切です。

たとえば、「1週間ごとに進捗を確認し、必要に応じて計画を修正する」「苦手な単元を克服するために、重点的に学習する」といった具体的な方針を示すことで、学校側も「しっかり学習を継続できる環境がある」と判断しやすくなります。

このように、計画的な学習の取り組みを学校に示すことで、「すららを活用して学習を続けられる」という信頼を得やすくなります。

次のポイントでは、学習の記録をどのように活用すれば効果的に出席扱いを認めてもらえるのかについて解説します。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

出席扱いとして認められるためには、「どれだけ学習を続けられるか」が最も重要なポイントになります。

たとえ短期間で多くの学習を進めても、それが続かなければ意味がありません。

そのため、無理のないペースで継続できる計画を立てることが必要になります。

不登校の生徒の場合、学習へのモチベーションや体調の波があることも多いため、学校のスケジュールに無理に合わせるのではなく、「本人にとってベストな学習スタイル」を見つけることが大切です。

例えば、朝に集中しやすいなら午前中に学習時間を確保する、夜型なら夕方以降に勉強するなど、個人の生活リズムに合わせた計画を作成することで、無理なく続けられるようになります。

また、学習のペースは「できるだけ細かく設定する」のがコツです。

「1日〇時間勉強する」よりも、「今日はこの単元を終わらせる」「週に〇回は復習の時間を作る」など、具体的な目標を決めた方が達成しやすくなります。

そうすることで、学校側にも「計画的に学習できている」ことを示しやすくなり、出席扱いとして認められやすくなるでしょう。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

学習計画を立てる際、本人や保護者だけで決めると、「理想的すぎて継続が難しい計画」になってしまうことがあります。

そこで活用したいのが、すららの「専任コーチ」の存在です。

すららのコーチは、生徒一人ひとりの状況に合わせた学習計画を提案し、継続的にフォローしてくれるため、無理のないスケジュールを一緒に考えることができます。

特に、初めてオンライン学習で出席扱いを申請する場合、「どれくらいの学習時間が適切か」「どの科目をどのように進めるべきか」など、判断が難しいことも多いです。

そんなときに、コーチのアドバイスを受けながら計画を立てることで、より現実的で続けやすいスケジュールを作成できます。

また、計画を立てた後も、「学習が遅れてしまった」「この単元が難しくて進められない」といった問題が出てくることがあります。

そのような場合でも、すららコーチに相談することで、計画の調整や学習方法のアドバイスをもらえるため、途中で挫折しにくくなります。

さらに、学校側への説明時に「専任コーチが学習計画をサポートしている」という点を伝えると、「学習の進捗管理がしっかりできている」と評価されやすくなり、出席扱いの承認を得やすくなります。

すららコーチを上手に活用しながら、無理なく続けられる学習計画を作ることが、出席扱い成功の大きなポイントになります。

ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する

すららが他のオンライン学習サービスと大きく異なる点の一つが、「すららコーチ」と呼ばれる専任の学習サポートスタッフがいることです。

不登校の生徒にとって、一人で学習を進めるのは簡単なことではありません。

だからこそ、学習の継続をサポートしてくれる「すららコーチ」をフル活用することが、出席扱いを認めてもらうための成功ポイントとなります。

すららコーチの役割は、単に学習計画を立てるだけではありません。

生徒の理解度や進捗を把握しながら、学習の進め方を調整したり、モチベーションを維持するための声かけをしてくれたりします。

これにより、「計画を立てたけれど続かなかった」という事態を防ぐことができ、安定して学習を続けることが可能になります。

また、すららコーチは、学校への提出用の「学習レポート」の作成や、出席扱いの申請に必要なフォーマットのアドバイスも行ってくれます。

学校側としても、「生徒が独自に学習しているのではなく、専門的なサポートを受けながら学んでいる」という事実がわかることで、出席扱いを認めやすくなります。

さらに、コーチとのやりとりがあることで、生徒自身も「一人で勉強しているわけではない」と感じやすくなり、学習のモチベーションを保ちやすくなります。

勉強が苦手な単元があったとしても、「コーチと一緒に計画を見直せばいい」と思えることで、挫折せずに取り組めるのです。

このように、すららコーチを最大限に活用することで、学習の計画性・継続性を高めるだけでなく、学校側に対しても「しっかりとした学習環境がある」とアピールすることができます。

次のポイントでは、学習の成果を客観的に示し、学校に納得してもらうための方法について解説していきます。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

学校に出席扱いを認めてもらうためには、「どのように学習しているか」を証明できる書類が必要になります。

しかし、保護者や本人がゼロからレポートを作成するのは負担が大きく、どのような情報をまとめれば良いのか迷ってしまうこともあります。

そんなときに役立つのが、すららの「専任コーチ」のサポートです。

すららコーチは、学習の進捗状況を記録し、学校に提出するための「学習レポート」の作成をサポートしてくれます。

このレポートには、学習した科目や単元、学習時間、理解度などのデータがまとめられており、学校側が「しっかり学習している」と判断しやすい形になっています。

また、学校ごとに求められる書類のフォーマットが異なる場合でも、すららコーチが適切な形式での提出方法をアドバイスしてくれるため、安心して準備を進めることができます。

さらに、学習証明として提出する書類がしっかりしていると、学校側の対応もスムーズになりやすいです。

先生が「このレポートならば、出席扱いとして認めやすい」と納得しやすくなるため、申請が通る可能性も高まります。

出席扱いを認めてもらうためには、学習の継続だけでなく、それを証明することも同じくらい重要です。

すららコーチのサポートを活用して、学校にしっかりと学習の成果を伝えられるように準備を進めていきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

不登校の子どもを持つ家庭にとって、学習の遅れや進学への影響は大きな不安要素です。

特に、学校へ通えない期間が長くなると、内申点や高校受験に影響が出るのではないかと心配する保護者も多いでしょう。

そんな中、オンライン学習教材「すらら」を活用することで、自宅での学習を継続しながら「出席扱い」に認められたという声が増えています。

すららは、アニメーションを活用したわかりやすい授業や、一人ひとりのペースに合わせた学習カリキュラムが特徴のオンライン教材です。

学校に行けない子どもでも無理なく勉強を続けられるため、学習の遅れを取り戻すことが可能です。

また、文部科学省のガイドラインに基づき、一定の条件を満たせば「出席扱い」として認められる可能性があります。

実際に、すららを利用して出席扱いになった子どもや、勉強を再開できたという口コミが寄せられています。

ここでは、すららを活用したユーザーのリアルな口コミを紹介します。

どのような変化があったのか、実際に学習を進めた子どもたちの声を見ていきましょう。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。

でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

子どもが中学2年生のときに不登校になり、当初はどのように学習を進めればいいのか全く分かりませんでした。

特に心配だったのは、学校の成績や内申点への影響です。

出席日数が足りなくなると、高校受験の際に不利になるのではないかと不安に感じていました。

そんなときに、すららを知り、試しに使ってみることにしました。

すららは学校の教科書に沿った内容で学べるため、無理なく勉強を続けることができました。

特に良かったのは、学習の進捗が記録されることです。

この記録を学校に提出したところ、出席扱いとして認めてもらうことができました。

担任の先生も、学習をしっかり続けていることを理解してくれ、安心してサポートしてくれました。

結果的に、すららを活用したことで勉強の遅れを取り戻し、出席日数の問題も解決できました。

子ども自身も、「勉強ができる環境があるだけで気持ちが楽になった」と話しており、少しずつ前向きに学習に取り組めるようになりました。

オンライン学習を活用することで、学校に行けなくても学び続けられる環境が整うのは本当にありがたいことです。

良い口コミ2・学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。

時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

学校に行けなくなったとき、勉強する気持ちも全くなくなってしまいました。

机に向かおうと思っても、どこから手をつけていいのかわからず、結局何もしないまま時間だけが過ぎていく状態でした。

親も心配していたけれど、自分自身もどうすればいいのかわからなくて、焦るばかりでした。

そんなときに、すららを勧められてやってみたら、「これならできるかも」と思えました。

自分のペースで進められるし、いきなり難しい問題を解く必要もなく、少しずつ学べるのがよかったです。

最初は1日10分だけやるつもりだったけど、やっているうちに「もう少しやろうかな」と思えるようになりました。

学校の授業みたいに急かされることもないし、テストのプレッシャーもないから、落ち着いて学習に取り組めました。

一番大きかったのは、「毎日ちょっとずつでいい」と思えたことです。

学校に行っていないと、「勉強しなきゃ」と焦るばかりで、何もできなくなることが多かったけど、すららを使うようになってからは、少しでも進められたことに満足できるようになりました。

焦らずに勉強を続けられる環境があることが、本当にありがたかったです。

良い口コミ3・不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。

イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

子どもが学校に行かなくなってから、家での過ごし方が大きく変わりました。

朝起きる時間もバラバラになり、気づけば一日中ゲームをしていることが当たり前になっていました。

最初のうちは「そのうちやる気になるかもしれない」と様子を見ていましたが、時間が経っても勉強に取り組む気配がなく、ついイライラしてしまうことが増えました。

何度も「勉強しなさい」と言ってしまい、親子関係が悪化してしまったこともあります。

そんなときに、すららを試してみることにしました。

最初は嫌がるかなと思いましたが、「1日10分だけでもいいよ」と声をかけたところ、意外にもすぐに取り組んでくれました。

すららはゲーム感覚で進められる要素があるので、子どもにとっても「ちょっとやってみようかな」と思いやすかったようです。

毎日決まった時間に勉強する習慣がつくと、徐々に生活リズムも整い、家の雰囲気が落ち着いてきました。

親としても、「勉強しなさい」と怒ることが減り、以前よりも穏やかに接することができるようになりました。

子どもが自分から机に向かう姿を見ると、「少しずつでも前に進んでいる」と安心できるようになりました。

すららを導入したことで、家庭全体の雰囲気が明るくなり、子どもとのコミュニケーションも良くなったと感じています。

良い口コミ4・小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

小学校の頃から算数が苦手で、授業についていけないことが増えていました。

先生が黒板に書く内容を理解する前にどんどん進んでしまい、「わからない」と思ったまま取り残されることが多かったです。

算数の授業がある日は特に憂うつになり、「学校に行きたくない」と思うようになっていきました。

やがて不登校になり、勉強自体が怖くなってしまいました。

そんなとき、すららを始めたことで状況が変わりました。

すららはアニメーションで解説してくれるので、黒板の文字だけを見るよりも理解しやすく、つまずいたところは何度でも繰り返し学習できるのが助かりました。

特に、先生が話すペースに合わせなくていいという点が、自分には合っていたと感じます。

最初は簡単な問題からゆっくり復習し、自信をつけながら進めることができました。

少しずつ「算数が分かるかもしれない」という気持ちが芽生え、勉強への苦手意識が和らいでいきました。

以前は数字を見るだけで嫌になっていたのに、今では「次の単元もやってみようかな」と思えるようになっています。

すららのおかげで、自分のペースで学べる環境が整い、もう一度勉強をやり直す勇気が持てました。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。

完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

子どもが不登校になったとき、「もう学校に戻るのは無理かもしれない」と思っていました。

最初の頃は、学校のことを話題にするだけでも嫌がり、「勉強のことを言うのもプレッシャーになってしまうのでは」と悩んでいました。

無理に学校へ行かせることはせず、少しでも学びの習慣を取り戻せたらと思い、すららを始めることにしました。

すららを使い始めてしばらくは、ほんの少しずつの学習でした。

でも、「今日はここまでできたね」と声をかけると、子どもも「できた」と嬉しそうにすることがありました。

続けていくうちに、「勉強すること自体は嫌じゃないかも」と思い始めたようです。

半年ほど経ったころ、「学校の授業も分かりそう」と子どもがぽつりと口にしました。

その言葉を聞いたとき、正直驚きましたが、同時に「少し前進できたのかもしれない」と感じました。

そこから、無理のない範囲で部分登校を始めることになりました。

最初は週に1回だけ、授業のある時間ではなく先生と話すために登校する形でしたが、それでも大きな一歩でした。

すららで学習を続けたことで、学校の授業についていけるかもしれないという自信がつき、少しずつ前向きな気持ちを持てるようになったのだと思います。

登校に関しては、まだ完全に元の状態に戻ったわけではありません。

でも、「少しずつならやってみよう」と思えるようになったことが、何よりも大きな変化です。

すららを活用したことで、学習の遅れを取り戻すだけでなく、子ども自身の気持ちにも良い影響があったと感じています。

悪い口コミ1・低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。

タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

すららを低学年の子どもに使わせてみたものの、一人で操作するのが難しく、結局親がそばについていなければいけませんでした。

最初は「タブレット学習なら自分で取り組めるかも」と期待していましたが、文字を入力するのに時間がかかったり、問題の説明を理解するのが難しかったりする場面が多く、結局親がサポートしながら一緒に進める形になってしまいました。

画面の指示通りに進めるだけでなく、問題の意味をかみ砕いて説明したり、やる気を引き出す声かけをしたりする必要がありました。

気づけば、タブレットを使っているのに、まるで親子でドリルを解いているような感覚になり、タブレット学習のメリットをあまり感じられませんでした。

子ども自身も、「一人でできる」と思っていたのに、結局親がずっとついてくることが負担に感じたのか、だんだん嫌がるようになりました。

すらら自体は良い教材だと思いますが、低学年の子どもが完全に一人で学習を進めるのは難しいと感じました。

もう少し学年が上がってから使うほうが、スムーズに学習できるかもしれません。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。

キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

すららを始めた当初は、キャラクターが励ましてくれるのが新鮮で、「頑張って続けよう」と思えていました。

でも、しばらくすると「結局一人でやることには変わりない」と感じるようになり、だんだん飽きてしまいました。

特に、不登校で家にいると、学校のように友達と一緒に勉強する機会がないため、どうしても単調に感じてしまうことが多かったです。

キャラクターの励ましも、最初は「応援してくれてる」と思っていたのに、慣れてくると「また同じこと言ってるな」と思うようになりました。

毎回決まったセリフが流れるため、新鮮さがなくなってしまい、最終的には「もういいよ」とスキップするようになりました。

学習自体は進められましたが、やはり「誰かと一緒に学ぶ」という要素がないと、モチベーションを維持するのが難しいと感じました。

すららは、自分のペースで勉強できるのが良いところですが、一人で学ぶことが苦手な子には、オンラインの個別指導や家庭教師と組み合わせるほうが続けやすいかもしれません。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。

教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららを使って学習を継続していたものの、学校が出席扱いとして認めてくれず、とても悔しい思いをしました。

文部科学省のガイドラインでは、オンライン学習が出席扱いになる可能性があるとされているのに、学校に相談したところ「うちの学校では前例がない」と言われ、なかなか話が進みませんでした。

それでも諦めずに、すららの学習記録を提出したり、教育委員会にも相談したりしましたが、最終的に「地域によって対応が異なる」との理由で、出席扱いにはならないと判断されました。

同じようにすららを使っている他の家庭では認められたケースもあると聞いていたので、地域や学校によって判断が違うことが、とても不公平に感じました。

出席扱いにならなくても、学習自体はしっかり続けていたので、勉強の遅れはそこまで気になりませんでした。

ただ、内申点や進学を考えると、やはり「出席日数」としてカウントされないのは大きな不安要素でした。

すららが悪いわけではなく、制度の問題なのかもしれませんが、学校によって対応が違うことが、出席扱いを求める家庭にとって大きな壁になると実感しました。

地域によって対応が違うことを考えると、事前に学校側としっかり相談し、出席扱いの可能性を確認してからすららを導入するほうが安心かもしれません。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。

他のオンライン教材よりは高めの印象。

すららは学年を問わず自由に学べる点が魅力ですが、その分、長く続けるほど料金がかかるため、経済的な負担が気になるようになりました。

最初は「学校に通えない間の学習サポートになれば」と思い、申し込んだのですが、月額費用が他のオンライン教材と比べて高めなので、続けるかどうか悩む場面が増えてきました。

すららには入会金がある上に、月額料金も比較的高めに設定されています。

特に、学年が上がるにつれて教科ごとの負担が増えるため、「どのくらいの期間続けるのか」をしっかり考えておかないと、思った以上の費用がかかってしまいます。

塾に通うよりは安いかもしれませんが、他のオンライン学習サービスと比較するとコストが高めなので、長期的に続けるには家計とのバランスを考えなければなりませんでした。

また、他の通信教育のように「1教科だけ契約する」という選択肢がないため、必要な教科だけを学習したい場合でも全体の料金を支払う必要があります。

学習内容自体は充実しているものの、家庭の経済状況によっては負担に感じることもあるため、しっかり検討してから申し込むのが良いと感じました。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

すららを始めたとき、「これを続ければ成績がぐんぐん上がるかも」と期待していました。

でも、実際にやってみると、すぐに成績が上がるわけではなく、思っていたよりも時間がかかることがわかりました。

特に、勉強にブランクがあった場合、一度基礎からやり直す必要があるため、学校のテストの点数に直結するまでには時間がかかりました。

すららは自分のペースで進められるのが良い点ですが、逆に言えば、短期間で一気に成績を上げたい場合には向いていないかもしれません。

特に、定期テスト前に「短期間で追い込みたい」というときには、すぐに結果を出すのが難しいと感じました。

学校の授業に合わせて進めるというよりは、じっくりと基礎を固めることに重点を置いているため、即効性を求める人には合わないかもしれません。

ただ、続けていくことで理解が深まり、少しずつ成績が上がってきたのは事実です。

すぐに結果が出るわけではないものの、「コツコツ積み重ねれば、確実に学力が伸びていく」という点では、長期的に見れば良い教材だと感じました。

成績アップを期待するなら、すぐに結果を求めるのではなく、地道に取り組むことが大切だと思います。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららは、不登校の生徒でも学びを継続できるオンライン学習システムとして注目されています。

出席扱いとして認められるケースも多く、全国の教育委員会や学校で導入実績があります。

しかし、すららについて調べると、「うざい」「合わない」といったネガティブな口コミを目にすることもあります。

実際のところ、どのような理由でそのような意見が出ているのでしょうか?ここでは、すららに関するよくある疑問について詳しく解説していきます。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららに対して「うざい」という口コミがあるのは、一部のユーザーが学習システムやサポートの仕組みに対して合わないと感じたケースがあるためです。

すららは、学習の習慣化を促すために、定期的な通知やフィードバックを行う仕組みになっています。

しかし、人によってはこのサポートが「しつこい」「押しつけがましい」と感じることがあり、それが「うざい」という口コミにつながることがあります。

また、すららの学習システムはインタラクティブな形式を採用しており、一方的に動画を視聴するのではなく、問題を解いたりフィードバックを受けたりしながら進めていく仕組みになっています。

そのため、ゲーム感覚で楽しめると感じる人もいれば、「テンポが合わない」「思っていた学習スタイルと違う」と感じる人もいます。

特に、自分のペースで自由に学習したい人にとっては、すららのインタラクティブな形式が「面倒」「やりづらい」と思われることがあるようです。

さらに、すららは「無学年式」の学習システムを採用しており、理解度に応じて進められる反面、従来の学習スタイルに慣れている人にとっては「どこから進めていいかわからない」「自分で計画を立てるのが難しい」と感じることがあります。

そのため、「使いづらい」と感じたユーザーがネガティブな口コミを投稿することもあるようです。

しかし、これらの意見はあくまで個人の感じ方によるものであり、多くのユーザーは「サポートが手厚くて助かる」「学習の習慣がついた」といったポジティブな評価をしています。

すららが合うかどうかは、学習スタイルや好みによる部分が大きいため、まずは無料体験やデモ画面を試してみて、自分に合うかどうかを確認するのがおすすめです。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害のある子ども向けの「すらら発達支援コース」があり、特性に合わせた学習サポートが受けられます。

このコースでは、個別最適化されたカリキュラムを提供し、学習の定着を助ける工夫がされています。

しかし、料金プランについては、通常のすららと異なる点があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

発達支援コースの料金は、一般的なすららの料金と同様に月額制ですが、特別な支援が受けられる分、料金設定が異なる場合があります。

また、発達障害の診断を受けている場合や、療育手帳を持っている場合に、割引が適用されることもあります。

具体的な料金や割引の詳細については、公式サイトやサポート窓口に問い合わせると確実です。

すららの発達支援コースは、通常の学習が難しいと感じる子どもでも取り組みやすい設計になっており、理解度に合わせた学習ペースで進められます。

発達障害のある子どもにとって、学習のハードルを下げるサポートが整っているため、学校の授業についていくのが難しいと感じている場合にも役立つでしょう。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や療育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららのタブレット学習を活用することで、不登校の子どもが出席扱いとして認められる可能性があります。

文部科学省のガイドラインでは、オンライン学習を活用した場合でも、一定の条件を満たせば出席日数として認められるとされています。

ただし、出席扱いの可否は学校や地域の教育委員会の判断によるため、すべてのケースで自動的に認められるわけではありません。

出席扱いを申請するためには、まず学校との相談が必要です。

すららを利用した学習計画を立て、担任の先生や校長先生に説明することで、学校側の理解を得ることが重要になります。

また、学習の進捗状況を証明するために、すららの学習記録を定期的に提出することが求められることもあります。

学校ごとに基準が異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です。

すららを利用した学習が出席扱いとして認められた場合、学習の遅れを取り戻すだけでなく、進学や内申点への影響を軽減することができます。

不登校の子どもが自宅で学び続ける手段として、すららのタブレット学習は有効な選択肢の一つとなるでしょう。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、特定の期間や条件に応じてキャンペーンコードが配布されることがあります。

このキャンペーンコードを利用することで、入会金の割引や無料体験期間の延長などの特典を受けることができます。

すららを始める際には、こうしたキャンペーンを活用することで、お得に学習をスタートすることが可能です。

キャンペーンコードを利用するには、まずすららの公式サイトへアクセスし、新規入会の申し込みを行います。

その際、申し込みフォームの中に「キャンペーンコードを入力する欄」があるため、そこに該当のコードを入力すると特典が適用されます。

入力ミスがあると適用されないことがあるため、コードを正しく入力することが大切です。

キャンペーンコードには有効期限が設定されている場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

また、特典の適用には「○ヶ月以上の継続利用が必要」「特定のコースのみ適用される」といった条件が付いていることもあるため、申し込み前に詳細を確認しておきましょう。

すららのキャンペーンコードに関する最新情報は、公式サイトや提携サイトで紹介されていることが多いため、定期的にチェックしておくと良いでしょう。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららを利用しているうちに、学習が十分に進んだり、他の学習方法を試したくなったりすることがあるかもしれません。

その際には、公式サイトのマイページや問い合わせ窓口を通じて退会手続きを行うことができます。

退会を希望する場合、まずは契約内容を確認しておくことが大切です。

すららの料金プランには、契約期間が設定されているものもあり、途中で退会する場合には違約金や解約ルールが適用されることがあります。

また、退会申請を行うタイミングによっては、翌月まで利用料金が発生することもあるため、締め日を確認しておくと安心です。

手続きの流れとしては、まずすららの公式サイトにログインし、マイページにアクセスします。

その後、退会に関する項目を探し、必要な情報を入力して申請を行います。

一部の契約プランでは、退会の際にカスタマーサポートへの連絡が必要な場合もあるため、その場合は指定の問い合わせ先へ連絡を入れ、正式な退会手続きを進めます。

退会手続きが完了したら、契約終了後に料金が発生しないことを確認しておくと安心です。

退会後も一定期間は学習履歴が保管されることがありますが、再入会時にデータを引き継げるかどうかは事前に確認しておくと良いでしょう。

退会について不安がある場合は、すららのサポートチームに相談すると、利用状況に応じたアドバイスをもらうことができます。

関連ページ:すららの退会手続きはいつまで?退会方法や解約と休会の違いについて

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららを利用する際に必要となる基本的な費用は、入会金と毎月の受講料ですが、それ以外に追加料金が発生する場合があるか気になる方も多いでしょう。

結論として、基本的には入会金と月額の受講料のみで利用できますが、いくつか注意すべき点があります。

まず、すららを利用するためにはインターネット環境が必要になります。

そのため、もしWi-Fiがない場合は、新たにインターネット回線を契約する費用が発生する可能性があります。

また、すららはタブレットやパソコンで学習を進めるため、対応する端末を持っていない場合は、別途購入が必要になることもあります。

推奨される動作環境があるため、事前に公式サイトで確認しておくと安心です。

また、発達支援コースや特別なサポートが付いているプランを選択すると、追加料金がかかる場合があります。

たとえば、専門の学習コーチがつくプランでは、通常の受講料とは別にサポート費用が発生することがあります。

そのため、どのプランを選択するかによって、トータルの費用が変わることを理解しておくことが大切です。

基本的な利用に関しては、入会金と毎月の受講料で済みますが、家庭の環境や学習プランによっては、追加の出費が必要になるケースもあるため、事前にしっかり確認しておくと良いでしょう。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららを兄弟で一緒に使いたいと考える家庭も多いですが、基本的にすららは「1人につき1つのアカウント」を利用する仕組みになっています。

そのため、1人分の受講料を支払えば兄弟全員が使えるというわけではなく、それぞれの子どもに対して個別の受講契約が必要になります。

すららは、学習履歴や進捗状況を記録し、個々の理解度に応じた学習プログラムを提供するシステムになっています。

そのため、1つのアカウントを複数人で共有してしまうと、それぞれの学習状況が正しく管理されず、適切な学習サポートを受けることができなくなってしまいます。

この点を考えると、兄弟それぞれに個別のアカウントを作成するのが理想的です。

ただし、すららには兄弟割引制度が用意されている場合があります。

兄弟で同時に受講する場合、2人目以降の受講料が割引になるケースがあるため、公式サイトやサポート窓口で詳細を確認することをおすすめします。

兄弟で利用を検討している場合は、割引制度を活用しながら、最適なプランを選ぶと良いでしょう。

すららの小学生コースには英語はありますか?

すららの小学生コースには、英語の学習コンテンツが含まれています。

小学校の英語教育は年々重要性が増しており、すららでも基礎的な英語力を身につけられるように工夫されたカリキュラムが用意されています。

すららの英語学習は、単なる暗記に頼るのではなく、インタラクティブな学習方法を採用しています。

アニメーションやナレーションを活用しながら、リスニングや発音の練習ができるため、初めて英語を学ぶ子どもでも楽しく取り組むことができます。

また、英語の音声を聞きながら学ぶことで、自然な発音やリズムを身につけやすくなるのも特徴の一つです。

さらに、文法や単語の習得だけでなく、簡単な英会話のフレーズも学ぶことができます。

英語に苦手意識を持つ子どもでも、ゲーム感覚で学習を進められるため、無理なく続けやすい点も魅力です。

学年をまたいで学習できるため、得意な分野をどんどん進めることも、苦手な部分を繰り返し学ぶことも可能です。

小学生のうちから英語に触れる機会を増やすことで、中学校以降の英語学習に対する抵抗感を減らし、スムーズにステップアップできる環境を整えることができます。

すららの英語カリキュラムを活用することで、楽しみながら英語の基礎を身につけることができるでしょう。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららには「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの専門スタッフが在籍しており、子ども一人ひとりに合わせたサポートを提供しています。

すららの学習は基本的にオンラインで進められますが、「何をどう勉強すればいいかわからない」「学習習慣がなかなか定着しない」といった悩みを持つ子どもや保護者も多いため、すららコーチの存在は学習を継続する上で大きな助けとなります。

すららコーチの主なサポート内容としては、まず「個別の学習計画の作成」が挙げられます。

子どもの学習レベルや目標に応じて、無理なく学習を進められるようにプランを組んでもらえるため、どこから手をつけていいのかわからない場合でも安心して取り組むことができます。

次に、「学習の進捗管理」も重要なサポートの一つです。

すららコーチは、子どもがどれくらい学習を進めているかをチェックしながら、必要に応じてアドバイスを行います。

「少しペースが遅れているから、この部分を重点的にやってみよう」「この単元が苦手そうだから、復習を入れてみよう」といった具体的なサポートを受けることができるため、効率的に学習を進めることができます。

また、学習へのモチベーションを維持するための声掛けも、すららコーチの大きな役割の一つです。

学習がうまく進まないと、子ども自身が「勉強が嫌だ」「やる気が出ない」と感じることもありますが、すららコーチが適切に励ましながら学習をサポートしてくれることで、前向きに取り組みやすくなります。

勉強が続かなくなりそうなタイミングで的確なアドバイスをもらえるため、無理なく学習を継続できる環境が整います。

さらに、保護者へのサポートも充実しており、定期的なフィードバックを通じて、子どもの学習状況を共有してくれます。

学習状況を可視化することで、「どこが得意で、どこが苦手なのか」「どのくらいのペースで進めているのか」を具体的に把握できるため、保護者も安心して見守ることができます。

すららコーチのサポートを活用することで、子どもが自信を持って学習に取り組める環境を整えることができるため、学習習慣の定着や苦手克服に大いに役立つでしょう。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

不登校の子どもが学習を継続する手段として、オンライン教材の活用が注目されています。

その中でも「すらら」は、文部科学省のガイドラインに基づいた学習ができる教材として、多くの家庭で導入されています。

特に、一定の条件を満たせば学校の出席扱いとして認められる可能性があるため、不登校の子どもや保護者にとって大きなメリットがあります。

しかし、家庭用タブレット教材にはさまざまな種類があり、それぞれの教材には異なる特徴があります。

「すらら」は他の教材とどのように違うのか、どのような点が出席扱いに適しているのかを比較することで、自分の家庭に合った教材選びの参考にすることができます。

この記事では、「すらら」が出席扱いとして認められる理由や、他の家庭用タブレット教材と比較した際の違いについて詳しく紹介します。

出席扱いを検討している家庭の方にとって、より適した学習方法を見つけるための手助けとなれば幸いです。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

「すらら」を利用することで、不登校の状況でも出席扱いになる可能性があります。

出席扱いの制度や申請手順、注意点について詳しく説明しました。

さらに、障害を持つ人が料金を安くする制度についても触れました。

学習障害や慮育手帳を持っている方は、特別な料金で「すらら」を利用することができるかもしれません。

これにより、教育の機会を平等に受けられる可能性が広がります。

出席扱いの制度や料金面での特典を活用する際には、申請手順や注意点をしっかりと把握することが重要です。

正確な情報を得て、適切に手続きを行うことで、円滑に利用することができるでしょう。

また、障害を持つ方々がより安心して学習を進められる環境を整えることが大切です。

それぞれの状況に合わせて適切な支援を受けることで、学びの機会を最大限に活かすことができるでしょう。

「すらら」を通じて、不登校や障害を持つ方々が教育の恩恵を受けることができる可能性があります。

制度や申請手順を理解し、適切なサポートを受けながら、学びの機会を最大限に活用していきましょう。

これからも、教育の平等な機会を追求し、多様なニーズに応える支援が行われることを期待しています。